合計で836,948円のご支援をいただきました。多くのご支援、ありがとうございました。

【ミャンマー避難民人道支援】迫害・差別から逃れ、

バングラデシュのキャンプで暮らす人々に支援の手を

(ジャパン・プラットフォーム)

寄付受付開始日:2017/10/25

- 領収書あり

![[【ミャンマー避難民人道支援】迫害・差別から逃れ、 バングラデシュのキャンプで暮らす人々に支援の手を (ジャパン・プラットフォーム)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/2f4e7f53f315153bdd3477b6898e4d05.jpg?q=75&w=1100)

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム

プロジェクト概要

更新日:2025/04/28

「もっと勉強して社会の役に立ちたい」

~ミャンマー避難民の子どもたちが語る夢~

●ミャンマー避難民の苦難●

ミャンマー・ラカイン州に住むイスラム系少数民族のミャンマー避難民[*1]は、1990年代から長年にわたる迫害・差別により、バングラデシュへの避難を強いられてきました。「ロヒンギャ」と名乗ること自体を否定され、人間としての尊厳・基本的人権を奪われるという悲惨な状況が今日まで続いています。

2017年、ロヒンギャ武装勢力によるミャンマー警察・軍関連施設の襲撃が発生し、その後、国軍による掃討作戦により過去最多ともいわれる人々がバングラデシュへの避難を余儀なくされました。さらには2021年2月のミャンマー国内の政変により、避難生活が長期化しています。

JPFは2017年より支援を開始し、これまでに総額23億3千万円、12団体による46事業を実施して支援にあたってきました。2022年11月現在、以下の7団体が支援を実施しています。

AAR Japan[難民を助ける会](AAR)

アイビー(IVY)

日本インターナショナル・サポート・プログラム(JISP)

プラン・インターナショナル(PLAN)

ピースウィンズ・ジャパン(PWJ)

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(SCJ)

ワールド・ビジョン・ジャパン(WVJ)

●避難民キャンプ生活の実態●

隣国バングラデシュに避難した人々は、2022年10月時点で約94万人[*2]、その多くがコックスバザール県のウキヤ郡とテクナフ郡にある33のキャンプや居住地で暮らしています。

多くの人々がわずか十数平方キロメートルの土地に60万人以上が居住という過密で劣悪な環境での暮らしを強いられています。耐久性の低い住居に住んでいる人や、洪水や土砂崩れのリスクを伴う地域に住んでいる人も数多くいます。また、安全な水やトイレなどの衛生設備も十分に整っていません。

食料はWFP(世界食糧計画)よりEバウチャーというクーポンが渡され、キャンプ内にある市場で肉・魚・野菜や米・油・砂糖・塩などを購入することができます。ただ、バウチャーで手に入れられる食料だけでは足りず、人々は慢性的な健康リスクにもさらされています。

●日々の生活を通じて

少しでも明日への希望を持てるように●

ミャンマーへの帰国のめどが立たず、仕事を持つことが許されない避難民キャンプでの生活は、希望を見いだすことが難しく、ただ時間が過ぎていくのを待つしかないという現実があります。そのような毎日の中で、前向きに生きようとする避難民の人々がいます。

男の子たちは、サッカーや、棒切れをつかったクリケット(バングラデシュではクリケットが人気)、もしラケットがあればバドミントンなどで元気に遊んでいます。女の子は歌を歌ったり、色鉛筆でお絵描きをしたり、その他、紙で上手に立体的なお花を作るなどの工作を楽しんでいます。

また、SCJが実施している子ども向けの衛生啓発セッションでは、歌やゲーム、演劇を通じて楽しく学べる工夫がされており、子どもたちが大好きなプログラムの一つになっています。

●夢をもって生きる子どもたち●

「帰国のめどが立たない中、ミャンマー避難民支援は、状況が改善されたとは言えないながらも、なんとか今の状況をキープしているというのが現状です。そんな状況の中でも、未来に向かって前に進もうとする子どもたちを見て、なんとしても支援を続けていかなければという思いで胸が熱くなりました」。(2022年10月に現地視察を行ったJPF井出)

キャンプで子どもたちは、目を輝かせながら、将来の夢を教えてくれました。

「将来の夢は学校の先生になることです。もっと勉強して、社会の役に立ちたい! お医者さんになりたい。このセンターが大好きなので、このままずっとJPF事業を続けてほしいです。」

年々、ミャンマー避難民支援プログラムの資金が縮小してきています。

ミャンマー避難民、子どもたち、女性たち、ホストコミュニティーのため、

皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

JPFミャンマー避難民人道支援 特設サイト(2022年11月開設)

[*1]JPFでは、民族的背景および避難されている方々の多様性に配慮し、「ロヒンギャ」ではなく「ミャンマー避難民」という表現を使用しています。

[*2] OCHA, Rohingya Refugee Crisis

※本プロジェクトは、2022年11月にプロジェクトタイトルの一部表現を変更しています。

寄付金の使いみち

皆さまからお預かりした寄付で、衛生・食糧・医療など特に緊急性の高い支援活動を実施していきます。また、必要に応じて、支援の長期化にも対応していきます。

詳細は、JPFのウェブサイトをご覧ください。

JPFミャンマー避難民人道支援

#ロヒンギャ難民支援

活動情報

更新日:2025/04/30

ご寄付の受付を終了しました。皆さまからの温かいご支援に感謝申し上げます。これまでの活動の一部をピックアップして支援の成果をご報告いたします。(2025年4月30日更新)

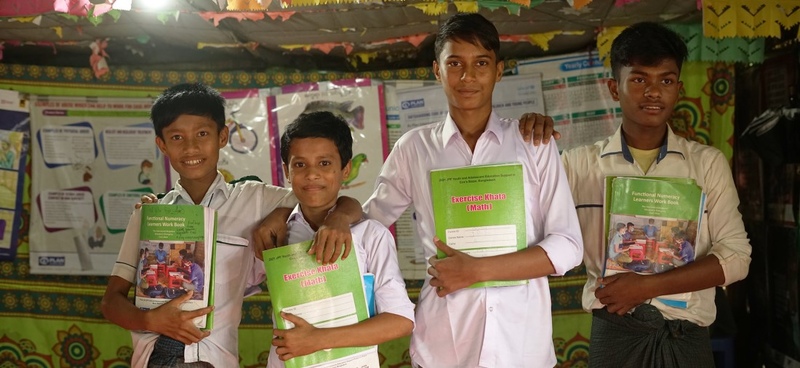

●若者960人の未来への扉を開く「識字教育プログラム」

(JPF加盟NGOプラン・インターナショナル・ジャパン (PLAN))

避難民キャンプに暮らす、約100万の避難民の5人に1人が、15歳から24歳の若者。PLANの調査によると、若者の半数以上に小学校へ通った経験がなく、女性の97%、男性の78%が「日常生活において簡単な読み書きのできない」非識字でした。

「簡単で短い文章を読み、理解できない」ということは、キャンプの掲示内容がわからず食料や物資配布などの支援情報に気付かない、薬品のラベルが読めないなどの困難を引き起こします。

こうした状況を改善するため、PLANは、若者の読み書きと計算力の習得を目指して、英語とミャンマー語の識字教育プログラムをスタート。筆記試験と面談をへた960人が参加し、2025年10月まで続けられる予定です。

また、参加者の中から将来、キャンプで本プログラムを実施できる人材の育成、並びに持続可能な識字教育システムを確立することも目指しています。

●識字プログラムを受けた方々からの声

現在、960人の若者が読み書きと計算力の習得を目指して学習に励んでいます。彼らの意気込み、ご家族の声、そして授業を担当するファシリテーターのコメントをご紹介します。

▼「最後の授業まで学び続けられることを願っています」

ヌールさん(16歳)/学習者

女性の私が識字クラスに通うことを受け入れられず、両親は参加を許してくれませんでした。ですが、担任で女性ファシリテーターのムルシダ先生が両親を根気強く説得してくれたことで、最終的に参加できるようになりました。

学ぶ機会を手にすることができて、私はとても幸運です。現在、識字クラスで読み書きの学習に励んでいます。このまま最後の授業まで学び続けられることを願っています。

▼「学びの機会は、保護者にとって大きな喜びです」

サビールさん(47歳)/学習者の父親

子どもたちが人生に役立つ学びの機会を得ることは、私たち保護者にとって大きな喜びです。娘が選考試験を受けることになり、私はコミュニティー会合に参加して、プロジェクトの内容や目的を理解しました。

英語とミャンマー語の識字プログラムは、避難民キャンプで暮らす若者たちにとって非常に有益です。さらに課外活動は、彼らの身体と精神の成長を促す上で重要な役割を果たすでしょう。プロジェクトの成功を心から祈っています。

▼「プロジェクトに参加でき、晴ればれとした気持ちです」

モニラさん(23歳)/ファシリテーター

女性である私をファシリテーターとして選んでくれたJPFプロジェクトに、とても感謝しています。晴ればれとした気持ちです。

担当する30人の学習者と一緒に、最善を尽くしていきます。私はファシリテーターとしては新米ですが、プロジェクトのスタッフをはじめ、私たちとほぼ同じ言葉(ベンガル語チッタゴン方言)を話すホストコミュニティー出身のファシリテーター指導員や、仲間のファシリテーターがさまざまな形で私を助けてくれます。

●避難民の女性の社会参画を後押し ―建設作業員としての能力強化―

(JPF加盟NGOセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (SCJ))

避難民キャンプは人口過密で劣悪な衛生環境下にあります。特に、安全で衛生的な水が供給されていないため、下痢や、さまざまな感染症がまん延するリスクがあるため、避難民や地域住民が正しい衛生習慣を身に付け、主体的に環境を維持できるようになることが重要です。

SCJは、よりぜい弱な立場に置かれた人々が安心して使うことができるよう、女性や子ども、高齢者や障害を持った方の意見も取り入れながら、深井戸や給水システムの修理・メンテナンスやトイレや共同浴場の修繕・メンテナンスなどを支援しました。また、衛生促進ボランティアなどの地域住民グループの活動支援を行い、地域住民が主体となって啓発セッションなども実施しました。

さらに、災害などで被害を受けた際に避難民自身が対応できるようになるための支援も実施。具体的には、避難民女性が建設作業員として社会に参画できることを目標とした、シェルター建設や修繕に関する研修などを実施し、避難民自らが災害や気候変動に適応したシェルターの建設、修繕ができるよう支援しました。

帰還のめどが立たない中で、ミャンマー避難民は生活を続けています。活動資金が年々減少しているいま、支援を続けていくためには皆さまからのご協力が必要です。(2024年1月30日更新)

●医療サービスや啓発活動を通じて、疫病を予防し人々の健康維持を目指す

(JPF加盟NGOプラン・インターナショナル・ジャパン (PLAN))

バングラデシュの避難民キャンプは、その劣悪な衛生環境や人口過密による感染症まん延のリスクが高く、急性下痢症やデング熱などの拡大が確認されています。加えて、長引く避難生活のストレスや伝統的慣習により、女性や少女たちは、児童婚や望まない妊娠、暴力などのリスクにさらされており、保健分野・保護分野の高い支援ニーズが確認される状況でした。

▼医療に関する必要な情報やサービスを受け取れるように

特に、妊産婦は、診療所への距離が遠いことなど物理的な要因や、地域の伝統的な考え方などにより自宅での出産しか選択肢がない人が多くいます。今回支援活動を実施したキャンプの施設出産率は66%にとどまり、30%以上が自宅での出産を余儀なくされていました。

2017年から、特に衛生・医療面での支援を実施してきたJPF加盟NGOのピースウィンズ(PW)は、キャンプ内で診療所を運営しており、この診療所はキャンプ内で唯一出産ができる医療施設で、妊婦さんが安全に出産できるようになっています。

2022年7月からは、妊産婦が、妊娠中・および出産に向けて必要な情報や、新生児ケアに必要な予防接種などの情報などを受け取ることができるよう、診療所の待合室などで、絵を多用したチャートやバナーを用いて情報提供を行いました。

また、家庭訪問による啓発活動に参加し、産前産後健診や施設出産、栄養センターなどへの同行支援を受けました。これらの活動によって、安全な出産のために必要な準備を進めることができ、推奨されている安全な施設で出産した方が76.9%にまで上りました。

▼診療所による健康増進支援

PWは、人々が医療サービスへ公平にアクセスすることができることを目指し、キャンプの診療所を24時間週7日体制で運営し、243日間で、避難民とホストコミュニティー併せて49,431人に基礎的な医療サービスを提供しました。

この期間中は、バングラデシュ政府主導のもと実施された各ワクチン接種キャンペーンに協力し、新たなコロナウイルスやジフテリアの大流行を防止することにもつながりました。1日平均168人の方が診療所を利用し、利用後の患者さん向けに実施したアンケート調査では89.1%が「診療所のサービスの質」を「良い」と回答し、診療所スタッフの接遇についても99.8%の方が「良い」と回答いただきました。

この事業では、現地の人々をボランティアとして育成したため、周辺住民の方にもこの活動が周知されていたことから、今もなお、健康相談が寄せられているといいます。また、診療所の待合室で行った、妊産婦への啓発活動についても、実施方法などを、通常の診療業務に負担のない方法をとったことで活動が定着し、スタッフが異動した際にも容易に引継ぎがなされていると報告がありました。このように、支援が終了した後後も、貴重な活動が継続されていくことを目指して、支援を行っています。

●コックスバザール県内の避難民に対する識字教育支援

(JPF加盟NGOプラン・インターナショナル(PLAN))

▼避難民キャンプに住む15~24歳の若者の95%以上が非識字

コックスバザールの避難民キャンプに暮らす若者の多くは、学習機会にアクセスすることができていません。15歳から18歳の避難民で、定期的に教育にアクセスできるのは女子1%・男子9%、19歳から24歳の若者については、男女合わせても1%ほどと、学習機会を得ることができない人がとても多い現状があります。

同キャンプで子供への学習支援を行うPLANによる調査では、15歳~24歳の若者の95%以上が非識字であり、そのために安定した仕事に受けなかったり、薬の薬品ラベルが読めない、掲示板の情報が理解できないなどの日常生活の不都合に加えて、人身取引や労働搾取に合うリスクも高まっています。

そうした状況にもかかわらず、キャンプ内には識字教育を支援する制度は整っていないことから、PLANは2019年から、持続的に識字教育を受けることができるシステムの構築を目指して支援を継続しています(JPF事業)。

▼キャンプ内で識字教育が普及していくことを目指した支援

PLANは、2019年から識字支援を継続してきていますが、支援対象地となっている地域に住む36,670人の若者のうち、過去に事業の恩恵を受けられているのは、まだわずか10%ほどです。

2022年から新たに行っている支援では、キャンプ内で既に開設されている60カ所の学習スペースのうち、24カ所が本支援の対象となっています。学習対象者の選定は、本人の意思や貧困度、過去の就学経験などが含まれますが、今後キャンプ内で若者の識字教育が普及していくことを目指しているため、終了後も、識字教育の普及に協力する意思があることも重視され、720人が新規学習者として選定されました。

学習者として選ばれた人々は、基礎的な読み書き、計算のスキルを習得することを目的として、週2回キャンプ内の学習スペースに通い、必要な研修を受けたファシリテーターから授業を受け、2023年9月までに、予定していた全ての人への学習支援が完了しました。また、識字スキルの維持するため、過去の既修者144名を対象とした追加授業も行われました。今後3年間、さらに支援の拡大を目指すとともに、将来的には避難民自ら若者の識字教育を支援できる体制を構築していく予定です。

<2023年4月更新>

活動レポート

●キャンプやホストコミュニティーで手工芸教室や調理教室を開始

ジェンダーに基づく暴力に対する保護環境の整備・強化事業を実施している、ワールド・ビジョン・ジャパンが、心理社会的サポートとして避難民キャンプで週4日、裁縫教室を開始しました。

5歳から14歳の8名が参加し、参加者からは、「放課後もここへ来て学ぶことができ、素晴らしい時間が過ごせている」といった声が聞かれました。参加者の多くが、配偶者や家族との関係性や生活に対して憂鬱(ゆううつ)な気持ちを抱えており、このような活動によって気分が晴れると感じていました。(JPF加盟NGOワールド・ビジョン・ジャパン)

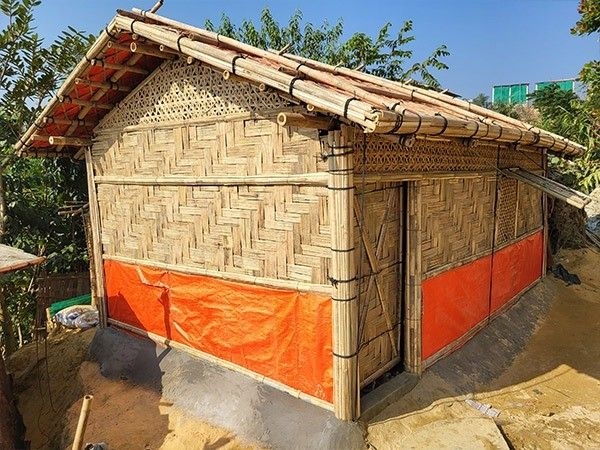

●避難民にシェルター設置の研修を行い、15世帯分のシェルターを作りました。

キャンプの深井戸34カ所の修繕を行ったほか、ホストコミュニティーの学校6校で手洗い場と水飲み場の修繕を行いました。また避難民の女性に対してシェルターの設置・修繕に関する研修を行い、研修を修了した参加者が15世帯分のシェルターを設置しました。(JPF加盟NGOセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)

●トイレの修繕を実施

計73カ所のトイレおよび計21カ所の水浴び場の修繕を行いました。また地域のごみ収集所 70カ所から定期的にごみを収集しました。一方、思春期の女子60人を対象に月経衛生管理に関するリフレッシャーセッションを実施しました。(JPF加盟NGOセーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)

<2022年12月更新>

支援の成果について

※ご支援によって避難民キャンプにもたらした成果について、その一部をご紹介いたします。

●学習センターの開設

PLANが支援する学習センターでは、若者を対象として、識字教育などが行われています。学習内容はアルファベット(英語)による読み書き、計算、その他裁縫やリーダーシップスキルなどです。

また、この場所は学習するだけでなく、女子生徒にとって安心して自分の気持ちや考えを伝え、笑い合い、ときには悩みを打ち明けることができる場所になっています。

●女性のためのフレンドリースペース

AARは、暴力を受け、心にトラウマを抱えた女性たちなどを対象に、カウンセラーやケースワーカーに相談できる場所として、フレンドリースペース運営を行っています。早婚や人身売買などの啓発講座、医療機関への照会、ワークセラピーとして裁縫などのほか、簡単な文字の学習も行うようになり、それまではほとんどの女性が読み書きができなかったのですが、いまでは自分の名前を書けるようにまでなりました。

女性たちは、「啓発講座で新しいことをたくさん学んだ」、「アルファベットで自分の名前が書けるようになった」と嬉しそうな表情を見せることもあるそうです。ここで働くスタッフによると、徐々に自分の意見を言えるようになるなど、自分を取り戻す様子が見られているとのことでした。

●技術を身に付け、立ち上がろうとする女性たち

実はキャンプ内の建物の建築はすべて竹を使用するように定められています。コンクリートや木材は特別な場所でないと使用できません。これは、あくまでもキャンプでの生活は一過性のものでミャンマー避難民はいずれ帰還する、というバングラデシュ政府の見解によるものです。そこで、SCJでは、女性たちを対象に、竹を使って丈夫な家を建てる技術を教えました。

今では、屋根以外の土台、柱、壁すべて女性たちで作れるまでになりました。活動に参加した女性たちはこの技術を習得できたことを非常に喜んでおり、今後、コミュニティーに頑丈で住みやすい家を建設していきたいと語っています。

●笑顔で収穫した作物をみせてくれた

IVYは家庭菜園を避難民の女性たちに教えています。キャンプ内の慢性的な食料不足解消のため、家の周りで、自分たちで作物を育てて収穫するのです。キャンプ内を歩くと、ざるいっぱいに収穫した作物(とうがん、キュウリ、オクラ、豆類など)を満面の笑顔で見せてくれました。

野菜を育てることで少しだけでも明日への希望を持つことができる……家庭菜園には、プラントセラピーの効果もあるのだと、現地の支援スタッフは話していました。そういえば、このキャンプの女性たちは明るく良くおしゃべりをする人たちが多いように感じられました。

●キャンプ14内唯一の出産施設

PWJは2018年からキャンプ14で唯一の出産に対応できる診療所を運営しています。リスクが高い自宅での出産が多く、診療所での出産になじみのない地域のため、昔ながらの出産時にいきむ際に捕まるロープを分娩台に準備するなど、できる限り避難民の女性たちの要望に合わせた方法に対応し、診療所での安全な出産を推進できるようにしています。

遠方に住む人や来院が困難な人に対しては、避難民ボランティアが啓発活動や家庭訪問による健康相談により知識や習慣について住民に教えており、必要に応じて受診につなげられるような支援を行っています。特に、移動が難しい妊産婦や高齢者、障がい者の支援に力を入れています。

●できる限り続けていきたい — 現場の医師・看護師たちの決意

2019年から公衆衛生・保健、医療支援をしているJISP。バングラデシュのNGO団体である HMBD Foundationと連携して、キャンプの中で保健施設(ヘルスポスト)を運営し、主に公衆衛生の啓発活動や基礎的な医療の提供を行っています。

この支援事業に携わるJISP代表理事・事務局代表の吉田真由美さんは、支援活動での苦労を次のように話しています。

「衛生状況を改善すると言っても、施設を作るだけではだめで、ホストコミュニティーや避難民の皆さんの行動を変えていかなければ意味がありません。丁寧にコミュニケーションを取って意識を変え、行動を促していくまで、かなり辛抱強く行わなければいけません」。

<2021年4月更新>

バングラデシュのミャンマー避難民キャンプで発生した大規模火災による人道危機の悪化を防ぐために、4月8日、「ミャンマー避難民キャンプ大規模火災緊急対応」プログラムを立ち上げました。同プログラムは、事態の緊急性、被害の深刻さに鑑み、政府資金による支援活動を実施します。プログラム終了後は、2018年から実施の「ミャンマー避難民人道支援」プログラム内で支援活動を継続していく予定です。

<2018年2月更新>

ジャパン・プラットフォーム(JPF)加盟NGO7団体が、現地のニーズに即した緊急支援活動を実施中です。支援活動は、今必要な緊急サポートでありながら、今後の避難生活も配慮した内容となっています。

例えば、毛布、調理器具および衣料など避難先での生活必需品の提供。これにより、健康の維持や病気にかかるリスクの軽減も期待されます。

また、巡回診療による基礎的医療サービスの提供は、避難民の感染症も予防できます。

JPFは今後も加盟NGOとともに、長引く避難生活を支える支援活動を展開していきます。

<2017年10月より掲載>

国際機関やNGOによるシェルター・食糧・保健衛生・医療・栄養・給水・教育支援などが行われていますが、新たに避難してきた人々は、キャンプ外に設置した仮のシェルターなどで過ごさなければならないなど、現地での支援は、現在圧倒的に不足しています。

JPFはこの状況を受けて、ともに支援を行う現地団体との連携などの準備を整え、支援活動の開始を決定しました。開始時点で、加盟NGO47団体中4団体による合計1億円ほどの大規模な事業を計画しています。

今後、それぞれの団体が強みを生かし、不足している緊急支援に重点を置き、支援活動を展開していきます。また、それぞれが円滑に支援活動を実施するための調整を進めてまいります。

現地のようすをお伝えする本動画は、JPFを含む世界中の10団体が加盟する、人道支援のためのファンドレイジングの情報共有を行うネットワーク、The Emergency Appeals Alliance(EAA)のメンバー、Disasters Emergency Committee(DEC)提供によるものです(JPF助成事業ではありません)。

世界中で支援の動きが広がっています。

※当募金ページに記載の内容については、プロジェクトオーナーが責任を負っており、LINEヤフー株式会社が責任を負うものではありません。詳しくは免責事項をご覧ください。

※本ページの「プロジェクト概要」「活動情報」「寄付金の使いみち」に掲載のリンクは、外部サイトに移動します。

- 寄付総額

- 836,948 円

- 寄付人数

- 2,285 人

- 毎月の継続的な応援が大きな支えになります。

※寄付をするには Yahoo! JAPAN IDの取得(無料)が必要です。

PayPay残高(PayPayマネー)で1円から寄付できます。 クレジットカードで100円から寄付できます。 Vポイントを使って1ポイントから寄付できます。

プロジェクトオーナー

![[特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/owners/cd340f0eb62dd94f8f2c006c930628b8.jpg?q=75&w=680)

ジャパン・プラットフォーム(JPF)は、NGO・経済界・政府など多様なセクターが連携し支援を届けるプラットフォームとして、2000年に誕生しました。

それぞれ得意分野を持った45以上のNGO団体がJPFに加盟しており、被災地の状況や支援ニーズの把握を行い、緊急支援、医療・衛生、水食糧・生活用品物資の配給、教育・ケアなど、幅広い分野における支援を行っています。

多様な支援ニーズに対して必要な支援を行うことができるJPFの強みを生かし、設立以来、国内外の65以上の国・地域で支援を実施しJPF加盟NGO団体とともに約2,300以上の事業を行ってきました。

平時より、それぞれの団体や人々の特性・資源を生かし協動できるよう機能し、自然災害時や紛争による難民・避難民に対する支援を迅速かつ効果的に国内外へ届けています。

JPF is an international emergency humanitarian aid organization which offers the most effective and prompt emergency aid in response to global developments, focusing on issues of refugees and natural disasters. JPF conducts such aid through a tripartite cooperation system where NGOs, business communities, and the government of Japan work in close cooperation, based on equal partnership, and making the most of the respective sectors' characteristics and resources.

領収書発行について

このプロジェクトでは1回3,000円以上の寄付から領収書の発行が可能です。

※クレジットカードでの寄付に限ります。詳しくはヘルプページをご参照ください。

団体のプライバシーポリシー

プライバシーポリシー

1. 基本的な考え方

ジャパン・プラットフォーム(以下「JPF」といいます。)は、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に適正に取り扱われるべきものであることを認識し、諸活動を通じて知り得た個人情報を適切に管理・運用するために「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」といいます。)をはじめとする個人情報の保護に関する関連法令、ガイドラインおよび本ポリシーを遵守します。

2. 個人情報の範囲

JPFが保護すべき個人情報とは、ご本人を識別できる情報のことをいいます。JPFでは、当団体の活動に資する目的に限り、住所、氏名、生年月日、勤務先、電話番号、Eメールアドレス等の個人情報を取得することがあります。

3. 個人情報の取得と利用目的

JPFは、個人情報の取得にあたり、個人情報保護法を遵守し、ご本人から口頭、書面、メール、Web画面への入力等の電磁的な記録を含む適正な手段によって、個人情報を取得します。

JPFが個人情報を取得する場合には、特に目的を明示しない限り、以下に掲げる業務を遂行する目的で取得するものとし、その利用目的に必要な範囲において個人情報を利用します。なお、個人情報の提供時の状況から、その利用目的が明確な場合には、利用目的の明示を省略することがあります。

- (1)JPFの設立趣旨に基づき、紛争や自然災害時の人道的援助などに関する社会的諸活動や研究を実行・推進すること

- (2)JPFの事業計画、活動方針などの各種決定事項、諸活動や研究内容を関係者に周知し、報告資料の作成・送付をすること

- (3)JPFへの寄付または会費等の依頼・請求および領収書・礼状等の発行・送付をすること

- (4)JPFが主催、協賛等によって関与するイベント等の運営および案内状の作成・送付をすること

- (5)JPF関連の統計資料を作成すること

- (6)その他、JPFの業務や活動を円滑に進めていくために必要な業務

4. 個人情報の第三者への開示・提供

JPFは、以下の場合を除いては、保有する個人情報を第三者に開示・提供することはありません。

- (1)ご本人の同意がある場合

- (2)法令により必要とされる場合

- (3)個人情報保護法が規定するご本人または公共の利益のために必要と考えられる場合

- (4)会費や寄付金の入金処理等のため金融機関に必要な情報を提供する場合

- (5)報告資料やイベント等案内状の発送を業者に委託する場合。但し、この場合においては、慎重な調査により委託業者の選定を行い、JPFは適切な監督を行います。

- (6)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であり、ご本人の同意を得ることが困難な場合

- (7)その他、個人情報の取得時に明示した利用目的による場合

5. 個人情報の安全管理措置

JPFは、保有する個人情報への不正アクセス・個人情報の紛失・改ざん・漏洩または棄損の防止その他の個人情報の安全確保のために、管理責任者を定め、必要かつ適切な措置を講じます。また、JPFは、従業員その他のスタッフ等に対し、個人情報の保護および適切な管理方法についての指導・啓発を行い、日常業務における個人情報の適切な取り扱いを徹底します。

6. 個人情報の取り扱いの委託

JPFは、利用目的の達成に必要な範囲内に限り、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。当該個人情報を委託先に提供する場合には、委託目的に応じた適切な委託先の選定を行い委託契約の締結など、安全管理が図られるように委託先に対し必要かつ適切な監督を行います。

7. 個人情報の安全管理措置

JPFは、ご本人から個人情報の開示・訂正・追加・削除、利用停止等の申し出、その他個人情報に関する問い合わせを受けた場合は、個人情報保護法その他の法令に規定されている理由がある場合を除き、ご本人であることを確認した上で、適切に対応します。

8. 本ポリシーの改正

JPFは、個人情報の保護に関する諸法令を遵守し、必要に応じて本ポリシーの見直しおよび改善を行います。

9. お問い合わせ窓口

JPFは、個人情報の取り扱いに関する苦情・相談等に対しては、適切かつ迅速な対応に努めます。

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、JPF事務局までご連絡ください。

Tel:03-6261-4750 / Fax:03-6261-4753

受付時間:当団体の通常業務日の業務時間内

E-mail: info@japanplatform.org

![[あたたかい地域の居場所 [こども食堂]を通じて子どもの育ちを応援する]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/6787deb1337ee1d057a07cd32fc950d0.jpg?q=75&w=360)

![[「ごはんを食べたい」 困窮するひとり親家庭に向けたフードバンク (グッドネーバーズ・ジャパン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/1578/1578016/aa5d6d7a.jpg?q=75&w=360)

![[2025年ミャンマー地震 緊急支援(ピースウィンズ・ジャパン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1743662839/7d461730-1057-11f0-935c-bf4cf8f93dd9.jpeg?q=75&w=360)

![[虐待リスクのある子どもたちが安心して過ごせる居場所を守りたい]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1750220544/d5bd1aa0-4bfb-11f0-8340-c75bf245ddc1.jpeg?q=75&w=360)

![[ 「あしなが奨学金」親を亡くした子どもの進学を支える]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1710486284/4d96bf30-e29a-11ee-846e-9baa4b0d3cbb.jpeg?q=75&w=360)

Facebookコメントで寄付先への応援をお願いします

記入された応援のコメントは、寄付先団体およびYahoo!ネット募金の広報・宣伝活動(記者会見やプレスリリースでのご紹介等を含む)に 使用させていただく場合がございます。

ご了承の上、コメントを記載いただきますようお願いいたします。(2020年9月23日追記)

※本コメント機能はMeta Platforms Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してLINEヤフー株式会社は一切の責任を負いません。