令和6年能登半島地震緊急支援(ピースウィンズ・ジャパン)

寄付受付開始日:2024/01/01

- 領収書あり

![[令和6年能登半島地震緊急支援(ピースウィンズ・ジャパン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1704418762/401e1df0-ab6b-11ee-869e-21e2bab93658.jpeg?q=75&w=1100)

認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

プロジェクト概要

更新日:2025/11/25

石川県能登半島で震度7の地震が発生、皆様のご支援をお願いいたします。

2024年1月1日午後16:10ごろに石川県能登地方で発生した震度7の地震を受けて、空飛ぶ捜索医療団は、医師・看護師やレスキュー隊員、災害救助犬チームからなる緊急支援チームを現地に派遣しました。

広島県神石高原町の本部を出発した空飛ぶ捜索医療団の緊急支援チームは、すでに現地入りし情報収集を開始。倒壊、土砂崩れが数多く確認されるなか、被災状況や支援ニーズの調査および捜索・救助支援、医療支援、緊急物資支援等を実施しています。

2024年1月2日早朝には、緊急支援チーム第2陣が、広島県神石高原町からヘリコプターで飛び立ち、石川県能登半島の被災地域に向かいました。

皆様からのご寄付は、現地のニーズを調査の上、被災地域での食料、水、医薬品、衛生用品、避難所などの緊急支援に活用します。

また緊急支援後は、地域主導の長期的な復旧・復興支援を支援します。

被災地に、皆さまのあたたかいご支援をお願いいたします。

<寄付受付期間延長のお知らせ>

2024年元日翌日から今日まで、現在もなお被災地である珠洲市では多くの方々が仮設住宅での暮らしを余儀なくされています。復興を進めるためには、地元医療機関と医療・福祉へのアクセスが震災によって困難になられている方に対し「災害関連死」を防ぐための健康相談会などの継続が必要、また、子どもたちをはじめとした多世代を支える支援の手が今一層、求められているため、寄付受付期間を延長いたします。(2025年11月25日更新)

寄付金の使いみち

皆様からいただいたご寄付は、被災地の人々を支援するために、大切に活用させていただきます。

・医療支援

・捜索・救助活動

・その他被災地のニーズに応じた支援

・支援に伴う事務局運営費

※本災害の緊急支援活動に必要な資金が集まり、もし剰余資金が発生した場合は、今後の大規模災害に備えた装備・機材の維持費用にも活用させていただきます。

※ピースウィンズ・ジャパンの寄付金の取扱規程は下記をご参照ください。

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン寄付金等取扱規程(PDF)

"#2024notopeninsulaearthquake"

#グッドギビングマーク認証団体

"#Donationdeduction"

活動報告

更新日:2026/01/14

奥能登に生きる|震災から2年、被災地の願い(2026年1月14日更新)

奥能登に生きる|震災から2年、被災地の願い(1)

珠洲市でラーメン屋さんを営む秋房さんご夫婦は、大阪府出身です。

一歩を踏み出した直後の震災

「珠洲でお店やってみない?」

イタリアンレストランで働いていたご夫婦には“自分たちのお店を持ちたい”という将来の夢がありました。そんなとき、たまたま珠洲の方から声がかかり、ご夫婦は二つ返事で珠洲に移り住むことを決めました。

たくさんの人たちの協力を得て、移住から数カ月後の2023年4月に路面販売のお店をオープン。

やがて、お客さんから「ラーメンが食べたいな」という声があったのをきっかけに、試行錯誤でラーメン作りを始めた秋房さんご夫婦。2023年クリスマスイブ、ご夫婦の始めたラーメン屋さんは大盛況で初日を終えました。

そして、あの地震の日を迎えます。

帰省中の大阪で目にしたテレビのニュースで、震災で変わり果てた珠洲の街並みを見たご夫婦は、不安と恐怖を感じました。

ご夫婦は実家のある大阪で避難生活を送りながら、夫婦で悩む日々が続きました。

そのなかでふと、ご夫婦のために協力してくれた珠洲の人々のことを思い出しました。

「地震に負けたくない。」

ご夫婦は珠洲に戻ることを決めました。

なんとか迎えた、お店再開の当日。開店を待つお客さんの長蛇の列ができていました。

ラーメンを出すと嬉しそうに「美味しい、美味しい」と食べてくれ、なかには涙を流しながら食べてくれる人の姿もあったそうです。

何度も心が折れそうになったけれど、諦めずにここで再開して本当によかったと話す、秋房さんご夫婦。

ご夫婦は、これからもずっと珠洲でお店を続けていこうと考えています。

ここにしかない豊かさを肌で感じられる、大好きな珠洲で。

▶記事全文はこちらから

奥能登に生きる|震災から2年、被災地の願い(2)

谷内 幸(やち みゆき)さんは石川県珠洲市で夫の穣(みのる)さんと創業約50年続くおすし屋さん「かつら寿司」を営み、子どもたちとおばあちゃんの6人家族で暮らしています。

「食」で地域に元気を。ご主人との挑戦!

仲のよい家族と一緒に自宅で新年会を開く予定で、料理を作りながら家族が集まるのを待っていたそのときに、起きた大地震。谷内さんは子どもたちに向かって「外に出なさい!」ととっさに声をあげ、急いで外に飛び出しました。

ご夫婦のおすし屋さんは、震災からしばらくはお店を再開することはできませんでしたが、2024年1月23日に転機を迎えます。

再開したスーパーマーケットに買い物に出掛けた穣さんが、1匹だけ売られていた、すごく立派な能登町産の『ブリ』を購入し、帰って来たのです。

「シャリ(酢飯)を炊いて……くれませんか?」

幸さんは二つ返事でシャリを炊き、購入したスーパーにお願いしてブリをつかったおすしを15個だけ販売しました。おすしはあっという間に完売。

それを見た穣さんは、再起にむけて強い思いを抱いたそうです。

2024年5月に入って、ようやくお店を再開。

「よくぞ、ご無事で」

顔なじみのお客さんが、笑顔でおすしを食べる姿をカウンター越しに見たとき、ここでお店を再開することに意味があったと実感しました。

「人」で地域に元気を。集会所再生プロジェクト始動!

幸さんは、ピースウィンズのスタッフが開いた「健康相談会」にも参加してくださいました。

参加したメンバーから「また集まりたいね!」という声が。

一人暮らしの方も多いこの地区では、皆が集える場所をつくらないと、みんな引きこもり、ただ寂しく冬を過ごすことになる。

「いや。このままじゃいかんな」

と、幸さんの中で集会所「再生プロジェクト」を始める決意が固まったそうです。

幸さんは、ほかの方にも「またみんなで集まれる場所を復活させたい」と計画を伝えてみると、20代から50代の人たちが賛同。

どこかでまた集える場所がほしいという思いは一緒だったのかもしれません。

集会所がきれいになったらまた皆で集まって、久しぶりに町内の人たちにおかずを作って配って歩こうと話しているそうです。

「食」がよくて「環境」も「人」もいい、珠洲。

「とりあえず行ってみようか」と思ってくれる人が増え、魅力を感じてくれたら嬉しいと、幸さんは、とびきりの笑顔で話してくださいました。

▶記事全文はこちらから

別の地域に引っ越した方、元の場所に家を建て直す予定の方。いろいろな課題を前に決断できずにいる方。

それぞれが今でも「あの時」一瞬で変わってしまった日々と向き合い暮らしています。

現在どのような状態に置かれている方も取り残さず、復興に向けて進んで行けるよう、健康面や生活再建についての支援や、子どもたちへの支援を軸に、現地で活動を続けてまいります。

震災に奪われない「心のよりどころ」を。能登の子どもたちと紡ぐ未来の笑顔。(2025年12月3日更新)

空飛ぶ捜索医療団を運営するピースウィンズは、緊急支援から復旧・復興支援へと軸足を移す中で、未来の能登を見据えた「子ども支援事業」に今、力を注いでいます。

長期化する避難生活や復旧作業のなかで、不安を抱える子どもたち、そして子育て世帯に寄り添い続ける珠洲事務所のスタッフ2人に話を聞きました。

活動の最前線で支援を続ける国内事業部次長 兼 珠洲事務所事業統括の橋本笙子と瀬川しのぶの熱い想いをお伝えします。

高齢化率54%の町。未来を担う子どもたちを守るために

(橋本)

珠洲市は発災前から高齢化が進み、2024年10月1日時点で54.1%まで高齢化率が上がっています。当初は高齢者への支援が中心でしたが、この町で暮らす子どもたちの存在が、より強く心に残るようになりました。

未来の珠洲を担う子どもたちが希望を持って成長できる環境をつくることは、私たち大人の未来への責任だと感じています。被災地の復旧が続く中でも、子どもたちを取り残すわけにはいかない。その想いから、こども事業に注力し始めました。

転んでも大丈夫。チャレンジできる環境

私たちが活動の根幹として常に考えているのは、「その時、けがをさせないように守ること」と、「子どもの成長を守ること」は決して同じではない、ということです。今は子どもたちが「守られすぎている」時代であり、本来身につけるべき「危険予知能力」や「自分で考える力」をつぶしてしまっているのではないかという強い危機感があります。

私たちは、なんでもかんでも守る場所ではなく、子どもたちを心身ともにケアしつつ、「チャレンジできる場所」でありたいのです。転んでもいいという環境の中で、自ら伸びる力を信じて成長できる環境を作っていきたい。この「チャレンジできる環境」が、実は親御さんたちの心のケアにも深くつながっています。

初日は苦しい顔をされていたお母さんたちが、子どもが思いきり遊ぶ姿を見ることで、次第に穏やかな顔に変わっていくんです。ここで親が子と少し離れ、別々の大人や場所で遊ぶ時間を持つことが、親子の心のバランスを保つ上で非常に大切だと感じています。

私たちは、単に「子ども支援」をするだけでなく、子どもたちがさまざまなチャレンジを通して自分の人生を切り開いていく、その成長の伴走者でありたいと願っています。そして、この活動を地元に根付いたものとして継続していくために、地元の方々を巻き込み、一緒に活動を担っていく土壌を作り上げることが大切だと感じています。

マイナスの経験で終わらせないために

災害そのものは、人生におけるマイナスの経験です。私たちの目標は、このマイナスの経験をそのままにせず、この時期を通して、いかにそれをプラスに転じられるかを探ることです。

私たちは、この目標を達成する活動を、子どもたちの成長を支える「入り口」だと捉えています。そのため、ご連携いただく企業様やボランティアの方には、単なる物資支援よりも、「子どもたちに経験をさせてほしい」とお願いしています。これまでに延べ200人もの外部の方々が関わり、さまざまなプログラムを提供してくださいました。今後も多様な方と連携しながら、事業をさらに充実させていきたいです。

活動報告記事全文は空飛ぶ捜索医療団ホームページからご覧ください。

【能登半島地震】笑顔と歓声が響く珠洲の新しい居場所! 珠洲市に新事務所がプレオープンしました。(2025年9月4日更新)

空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"を運営するピースウィンズ・ジャパンは、これまでは2024年3月に閉院した「あいずみクリニック」を拠点に支援活動を続けてきましたが、今後は、葬祭式場「夢つづき」を改装した新事務所を活動拠点とします。

新しい事務所は、子どもたちの未来を照らす希望の拠点として活用していく予定です。2025年8月10日にはプレオープンを記念した特別イベントを開催し、子どもたち55人を含む総勢118人もの方々が来場しました。

<これまでの子ども向けイベントの様子はこちら>

第2回/【能登半島地震】「ゲームが作れて、新しい友達もできた!」被災地の子どもたちに新たな学びのきっかけを届け、笑顔を増やしていく子ども支援

第3回/【能登半島地震】「好き」が未来を切り開く! 被災した子どもたちへ、新たな学びのきっかけを届ける支援

第4回/【能登半島地震】世界中とオンラインでつながる! 能登の子どもたちが世界150人の子どもと一緒に学ぶプログラミング体験を支援

笑顔と歓声が響いた一日:子どもたちのための特別なイベント

プレオープンを記念して行われたイベントでは、普段なかなか体験できないエンターテイメントがめじろ押しでした。

「ちいさなテントサーカス」の魔法が子どもたちを包み込む

イベントの目玉の一つは、ユニークなクラウンたちが繰り広げる「ちいさなテントサーカス」(NPO法人日本ホスピタル・クラウン協会)。軽快な音楽に合わせて、クラウンたちがさまざまなパフォーマンスを披露すると、子どもたちは目を輝かせ、会場からは大きな拍手と笑い声が巻き起こりました。

サーカスの代表からは、「普段は北海道から沖縄の46の小児病棟で活動しています。クラウンにできることはパフォーマンス。それをやって、見てくださる方々が笑顔になってくれて本当によかった」とのコメント。その言葉通り、子どもたちの顔には、不安や悲しみを忘れさせる純粋な喜びがあふれていました。

全身で楽しむ!「TANO」ゲームで汗だくに

さらに会場を盛り上げたのは、「TANO」という全身を使って遊ぶ体験型ゲームです。画面に映し出される指示に合わせて、ジャンプしたり、声を上げたり、大きな動きで全身を使って楽しみます。

「わぁー、もっとやって!」「もう一回!」と、子どもたちの大きな声が会場に響き渡り、大人も交じって夢中になる姿が見られました。ジャンプをするゲームでは、ヘトヘトになる子どもたちが続出するほど、室内とは思えないほど身体を十分に動かすことができました。イベント後には「またゲームやらせてね!」と名残惜しそうに帰る子どもたちの声が多く聞かれ、心ゆくまで楽しんだ様子が伺えました。

<TANOのこれまでの活用について>

【能登半島地震】eスポーツで人々の健康に貢献!

心に響くメロディー:星城中学校音楽部の温かい演奏

会場に温かい彩りを添えてくれたのは、愛知県星城中学校の音楽部の生徒たちによる演奏。子どもたちに向けて披露されたのは、「愛を込めて花束を」や「情熱大陸」といった、聴く人の心を明るくするような選曲。不安そうな顔で壇上に上がった中学生たちも、いざ演奏が始まると、来場者のノリの良さに感動した様子でした。

演奏後には「参加してくれた人のノリがよく、直前まで不安があったんですけど、音楽に乗ってくれてうれしかった。楽しんでもらえてよかった」「今回、僕たち、『元気になってほしい』とか、そういう意図・想いがあって、明るめの曲を選曲しました。その点を感じ取ってもらえたら嬉しい」と、被災地で暮らす方々への深い想いを語ってくれました。彼らの真摯(しんし)な想いは、きっと会場の子どもたちにも届いたはずです。

特別な「美味しい」体験も!

さらに、会場にはキッチンカーも登場。来場者からは「珠洲では普段食べられないものがここで食べられて嬉しい」との声が上がり、イベントに彩りを添えました。

ピースウィンズ珠洲事務所統括・橋本笙子が語る「未来への拠点」

今回のプレオープンとイベントを統括した橋本笙子さんは、イベントを振り返り、こう語りました。

「雨の中、たくさん来てくれてよかった。みんなの笑顔を見られたのが何より嬉しいです。外は土砂降りで大変でしたが、本当に笑顔と笑い声に包まれた空間ができてよかった」

今後の事務所の活動については、珠洲の子どもたちへの深い愛情と展望を語ってくださいました。

「今後は子どもたちにとって本当に『あそこに行きたい』って思えるような場所づくりをしたい。子どもたちが安心して、たくさんの体験ができるようにしたいです。外には安心して走れる場所も少ないので、この事務所で自由に身体を動かせる環境があるのは良いことだと思っています」

珠洲の現状を深く理解している橋本さんの言葉からは、この事務所が単なる施設ではなく、子どもたちの成長と心の回復を支える「居場所」となることへの強い決意が伺えます。

継続的な支援と未来へのコミットメント

ピースウィンズ・ジャパンは、能登半島地震以来、石川県珠洲市で途切れることなく支援活動を続けています。緊急期には医療、捜索・救助、避難所運営支援、物資支援などを実施。現在は仮設住宅への支援や地域コミュニティー支援、生活再建相談、そして今回の事務所開設を機に、子どもたちへの支援などを通じて、被災地に寄り添った活動を展開しています。

2025年6月には珠洲市と「包括連携協定」を締結し、復旧・復興を多角的に推進しています。珠洲事務所は、この長期的な取り組みの中核を担う重要な拠点となります。

協定に関する詳細はこちら

被災地への継続的な支援を

私たち空飛ぶ捜索医療団は、現在も珠洲市に拠点をおき、被災地の復旧・復興を中長期的に支える支援活動をおこなっています。また、ピースウィンズが運営する子ども支援事業「ピースワラベ」と協働して、子どもたちが希望を胸に前向きに成長できる環境を整え、継続的なサポートを提供するために、定期的に被災地での子ども向けイベントを開催していく予定です。

あなたのご寄付は復旧・復興の真っただ中にある被災地を支える大きな力となります。ぜひ、ARROWSサポーター(月に一度の継続寄付)で災害支援活動に参加してください。

能登半島地震から1年半が経過。復旧・復興を支える支援レポート(2025年7月10日更新)

令和6年能登半島地震から1年半が経過しました。

発災直後の出動以来、約1年半ぶりに石川県珠洲市に滞在した空飛ぶ捜索医療団の坂本看護師から、

今の被災地ではどんな支援が必要とされているのか?

私たちにできることはあるのか?

活動の様子とともに現地の今をお届けします。

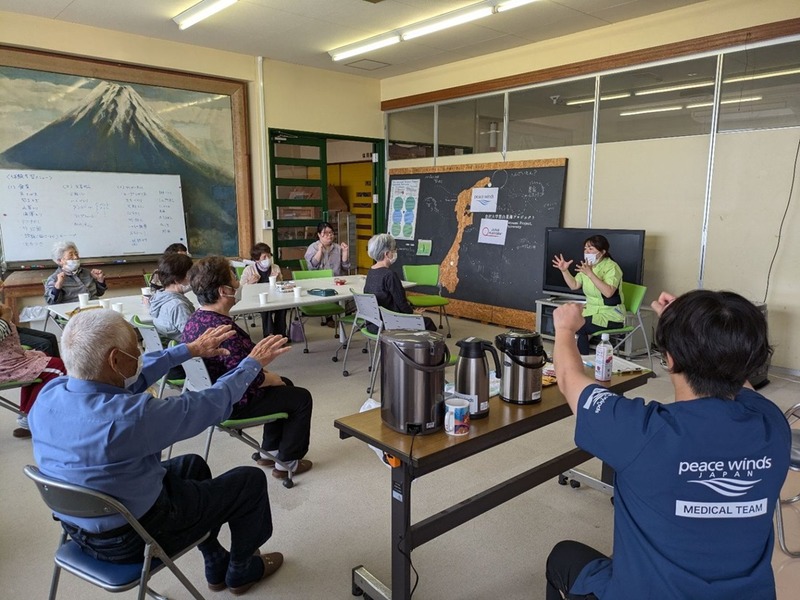

今回の滞在で行ったこと

今回は空飛ぶ捜索医療団を運営しているピースウィンズが主催しているお茶会や薬剤師相談会をはじめ、珠洲ささえ愛センター(珠洲市社会福祉協議会)が主体で行っている健康相談会や、現地のNPO団体主催の田植えなどをサポートしてきました。その中での会話からも被災地が抱えている課題や支援活動の必要性を肌で感じる機会になったので、いくつかご紹介します。

「やわやわ(ゆっくり)と生活も戻ってきてるけど、眠れないときもあるし、ちょっこしちきない(少しつらい)ねぇ。」

これは住民の方々と日常的な会話を交わす中で話してくださった言葉です。

地域住民の集まるさまざまな場で、お話しを聞きながら住民の方々の健康状態の把握や、日頃どんな不安をかかえているのか耳を傾け、必要に応じて定期的な個別相談やクリニックにつなぐなど、体調の悪化を未然に防ぐ取り組みを行ってきました。

参加される住民の方々の平均年齢はおおよそ80歳前後であり、血圧や脈拍測定を通じて血圧・脈拍等において身体面でのフォローアップが必要と考えられる方もいます。

お話ししてくださった方のように、身体的な健康だけでなく、仮設住宅や自宅避難で高齢独居の方々において精神的な孤独感や不安を抱えているケースも見受けられます。

こういった背景から見えてくるのは、復旧・復興期において、身体の健康面のサポートだけではなく、安心して過ごせる「人が集まる場」の継続的な提供と、精神面へのサポート体制の維持・強化が今後の重要課題であると再認識しました。

「となりのばあちゃんが、部屋の温度の調整が難しいって毎日俺のところに来るんだけど、一緒に話しをきいてくれないかな?」

仮設住宅で認知症で1人暮らしの女性が、部屋の温度調整が分からなくなってしまい、隣に住む方に助けを求めているところに居合わせ、相談を受けました。

そのため「●●のときは、エアコンの冷房スイッチを押してください。」などエアコンを使った温度調整の具体的な方法をイラストと文章で分かりやすくした掲示物を作り、女性の部屋の温度湿度計がある壁に掲示しました。その後、もともと支援をしていた機関にも継続的にサポートができるよう、情報共有を行いました。

仮設住宅で生活している高齢者への見守り支援は珠洲ささえ愛センターが中心に行っており、介護保険が適用されている方には訪問看護等の支援が受けられますが、公的支援では対応が難しい支援ニーズが発生したときなど、支援活動を単体で行っていると、ときに支援に“狭間(はざま)”ができてしまうケースがあるため、関係機関と連携し続けることが重要です。

そういった連携体制で息の長い支援を届けていくことは、空飛ぶ捜索医療団を運営するピースウィンズのモットーである「あきらめない集団」とも重なり、その重要性を改めて実感しました。

「もう先は長くはないんだけどさ、ほんでも、最期まで、できたら自分の家で住みたいね。」

現在、珠洲市では住まいの再建に向けて仮設住宅から公営災害住宅、あるいは自宅の修繕・再建への移行が加速して進んでいる時期です。

高齢者の中には「住み慣れた自宅で最期まで暮らしたい」との思いを強く持ち、家屋が半壊以上の状態でも解体申請に踏み出せない方もいます。

復興という段階において、生活再建を単なる「物理的な復旧」ではなく、「人生の選択」として本人の尊厳とQOLを考えながら、支援者として丁寧なサポートや関わり方を改めて深く考えさせられました。

地震、豪雨被害__いまだに残る複合災害の爪痕

今回は支援活動の合間に大谷地区から輪島の方まで続く日本海沿いのエリアも訪問しました。昨年、発災数日後に支援ニーズ調査に訪れて以来の訪問でしたが、地震に加えての豪雨被害の影響はかなり大きく、その変わりようは想像をはるかに超えていました。

地震や豪雨の影響は海岸線にとどまらず山容にも大きな変化を及ぼし、周辺の街全体に大きな打撃を与えていました。

複合災害の恐ろしさを目の当たりにし、改めて今回の災害の深刻さと、今もなお続いている道路工事など、長期的な影響を実感しました。

能登半島の豊かな自然、住民の笑顔

複合災害での大きな爪痕が残る一方で、昨年の地震直後には想像できなかったほどに復興が進んでいるところもありました。地元の豊かな食を活かした飲食店の再開、珠洲の自然が見せる美しい海や空、そしてなによりも、住民の方々が向けてくださった笑顔です。

今回の滞在で目の当たりにした一つひとつの光景をとおして、地域が大変な毎日の中でも着実に復興への歩んでいることを実感し、大変感慨深い思いがしました。

「復旧・復興支援」と「将来の災害への備え」両輪で対応

今回の滞在で現場に足を運び、地域の声に直接耳を傾け、多様な課題を「現場の温度感」とともに捉えることができたことは、とても貴重な機会でした。そして、住民の方々、1人ひとりの尊厳を守りながら、長期的な視野を持った支援を継続していくことの意義を改めて実感しました。

加えて、昨今の気象変動を踏まえると、異常気象に伴う繰り返される豪雨被害等のリスクも否定することはできません。今後の災害支援活動においては「復旧・復興支援」と「将来の災害への備え」の両輪での対応が必要であると肌で感じました。

今回の滞在で感じたことや経験を大切に、これからも、その地域、そのときに、本当に必要な支援を届けていきたいと思います。

【能登半島地震】eスポーツで人々の健康に貢献!(2025年6月27日更新)

「行けー!」「ゴールまであともうちょっとだ~!」「がんばれ~!」

令和6年能登半島地震と豪雨で被害を受けた石川県珠洲市の仮設住宅や避難所で、参加者が一体になって夢中になるお茶会が開催されています。お部屋にいながらハイキングにでかけたり、ボウリングをしたり、ときには福笑いを一緒に楽しんだり。空飛ぶ捜索医療団と「TANO」がコラボレートしたコミュニティー支援の一幕です。今回は、珠洲市で実施しているコミュニティー支援についてレポートします。

●「久しぶりに夢中になったよ!」楽しみながら健康サポート!

空飛ぶ捜索医療団“ARROWS”が実施している「コミュニティー支援」は、仮設住宅への入居など新しい環境下での生活をサポートするだけでなく、保健医療の観点も取り入れたさまざまなイベントを企画。参加した方々への健康チェックを実施し、持病の悪化や体調不良などを未然に防ぐ役割も担っています。

「より集まりやすく、そして楽しみながら健康をサポートするには、どのような催しを行ったらよいか?」とスタッフが検討していたところ、NTT西日本 北陸支店 鎧塚さんとの、ひょんなことからの出会いがきっかけで、「TANO」を活用したコミュニティー支援が実現しました。

●TANOとは

TANOTECH社が開発した「TANO」とは、福祉・介護・教育現場向けのゲーミフィケーションテクノロジー。モーションセンサーを利用することでセンサーの前に立つだけで体がコントローラーとなり、300種類以上の運動・発声・脳活性化プログラムを非接触・非装着で楽しくトレーニングすることができます。運動プログラムはリハビリテーションに適した体の動きを取り入れ、年齢に関係なく誰でも簡単に利用できるのが大きな特徴です。

もともとNTT西日本様とTANOTECH様は震災前から連携し、「TANO」を地域への貢献事業として介護施設や公民館などに導入、多くの住民に楽しまれていました。

そして昨年の能登半島地震を受け、「自分たちにも何かできることはないか」と話し合った結果、市町や大規模な二次避難所など被災した各地域に「TANO」を貸し出すことを決定。空飛ぶ捜索医療団のコミュニティー支援とつながって活用の場が広がり、これまで26回のイベントを実施、延べ約180名の方が参加してくれました。

NTT西日本 担当者鎧塚さんは、今回の支援についてこう話してくれました。

「“ちょっと足悪いんだよね”っていう方でも、上半身だけで楽しめる。年齢や身体の不自由も問わず、お子さんたちも汗だくになって夢中で遊んでくれている姿を見ることができて、とても嬉しく思います。私たちは機器の提供(ハード)面での支援が主ですが、空飛ぶ捜索医療団との連携によって、本当に求められる場所で活用していただいていることに、大変ありがたく感じています。」

●理学療法士との連携でさらに安全に

TANOを活用したイベントは、運動に夢中になることで心身ともにリフレッシュが期待できる一方、利用者が体を痛めてしまわないよう、石川県や珠洲市総合病院のリハビリの理学療法士とも連携し、参加者にあった身体の動かし方で実践しています。

肩回りが凝っている方には上半身を動かせるゲームを選択したり、足腰が弱い方には座りながら軽い足踏みで参加できる「バーチャルハイキング」などのゲームに参加してもらうなど、より効果的な使い方を心がけています。

新しい環境になかなか慣れず、少しふさぎ込みがちだったという参加者のひとりは、TANOの経験をきっかけにリフレッシュできたことで気分も前向きになり、日々の運動量も回復してきたと話してくれました。

珠洲市も含めた奥能登の各被災地では、現在も仮設住宅での避難生活が続いている方が多く、本当の日常を取り戻すまでには、まだまだ時間がかかります。空飛ぶ捜索医療団は、これからも被災地を想うさまざまな分野の人々と手を取り合い、被災者の方々の健康を守り続けていきます。

引き続き支援を求めています

※当募金ページに記載の内容については、プロジェクトオーナーが責任を負っており、LINEヤフー株式会社が責任を負うものではありません。詳しくは免責事項をご覧ください。

※本ページの「プロジェクト概要」「活動報告」「寄付金の使いみち」に掲載のリンクは、外部サイトに移動します。

- 寄付総額

- 54,921,494 円

- 残り日数

- あと 139 日

- 2026/07/01 18:00 まで

- 寄付人数

- 17,318 人

※寄付をするには Yahoo! JAPAN IDの取得(無料)が必要です。

PayPayで1円から寄付できます。※期間限定ポイントはご利用いただけません。 クレジットカードで100円から寄付できます。 Vポイントを使って1ポイントから寄付できます。

プロジェクトオーナー

![[認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1704103621/81de03d0-a88d-11ee-a149-0325dff5ee25.jpeg?q=75&w=680)

認定NPO法人ピースウィンズ ・ジャパンは、日本に本部を置き、国内外で紛争や災害、貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人々を支援する国際NGOです。大西健丞により1996年に設立され、世界各地に支援を届け続けています。

ピースウィンズが運営する、医療を軸とした災害緊急支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"」は、国内外の災害被災地にいち早く駆けつけ、専門的な支援活動を行っています。

日本国内での社会課題の解決を目的とした活動にも力を入れており、地域活性化や子ども支援、犬や猫の殺処分ゼロを目指した動物の保護・譲渡活動などに取り組んでいます。

領収書発行について

このプロジェクトでは1回3,000円以上の寄付から領収書の発行が可能です。

※クレジットカードでの寄付に限ります。詳しくはヘルプページをご参照ください。

団体のプライバシーポリシー

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンのプライバシーポリシーは、https://peace-winds.org/privacyをご覧ください。

なお、Yahoo!ネット募金に関し、LINEヤフー株式会社より提供を受けた個人情報については、次の目的の範囲においてのみ利用します。

・寄付金に関する領収書の送付(当団体がYahoo!ネット募金での寄付者に対して領収書発行を行う場合)

![[【令和6年能登半島地震】復興支援(グッドネーバーズ・ジャパン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1752482400/20e2c380-608e-11f0-a41c-cbaa82fb2e09.jpeg?q=75&w=360)

![[令和6年能登半島地震 こども食堂応援基金(全国こども食堂支援センター・むすびえ)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1718779711/f0ef7b50-2e07-11ef-bc24-0bb18a2aed95.jpeg?q=75&w=360)

![[能登に寄り添い続ける復興を目指して「能登とともに基金」(ほくりくみらい基金)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1735203494/8a69c4d0-c367-11ef-87b4-516fc7126364.jpeg?q=75&w=360)

![[令和6年1月能登半島地震地域コーディネーター支援募金(エティック)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1704157604/322da290-a90b-11ee-869e-21e2bab93658.jpeg?q=75&w=360)

![[令和6年能登半島地震 能登が能登らしく復興するために (能登復興ネットワーク)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1747789814/599ca570-35e0-11f0-8cc7-1fe7176902d8.jpeg?q=75&w=360)

Facebookコメントで寄付先への応援をお願いします

記入された応援のコメントは、寄付先団体およびYahoo!ネット募金の広報・宣伝活動(記者会見やプレスリリースでのご紹介等を含む)に 使用させていただく場合がございます。

ご了承の上、コメントを記載いただきますようお願いいたします。(2020年9月23日追記)

※本コメント機能はMeta Platforms Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してLINEヤフー株式会社は一切の責任を負いません。