【ミャンマー人道危機】命の危険が迫る避難民に緊急支援を

(ピースウィンズ・ジャパン)

寄付受付開始日:2022/02/01

- 領収書あり

![[【ミャンマー人道危機】命の危険が迫る避難民に緊急支援を (ピースウィンズ・ジャパン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1643355527/53c51d80-800d-11ec-b888-5f6f8ee7e3eb.jpeg?q=75&w=1100)

認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

プロジェクト概要

更新日:2025/09/16

ミャンマーへの関心と支援が途切れないように願っています。国内の1,990万人が緊急人道支援を必要としており、そのうち3割は子どもたちです。

ミャンマー国民の3分の1が支援を必要としています

2021年2月1日のクーデターから、4年が経過。ミャンマー国軍による暫定政権となってから、国軍による武力弾圧、国軍と各地の少数民族武装勢力との戦闘は収束しないばかりか、交戦は激しさを増しています。

ミャンマー国内では国民の3分の1にあたる1,990万人が緊急人道支援を必要とし、このうちおよそ3割が子どもと推定されています[*1]。また、クーデター以降の避難者数は約350万人にも膨れ上がるとされています[*2]。国境地域では、戦闘が激しくなるたびにタイ側へと人々が避難しています。2023年だけでも少なくとも130万人のミャンマーの人々が国境を越えました[*3]。

国連やNGOが支援活動を行っていますが、依然として支援金は不足しています。ピースウィンズは、現地の関係者と連携して流動的な情勢やニーズに対応しながらミャンマーの人々が必要とする支援を提供しています。

[*1]UNOCHA: Myanmar Humanitarian Needs and Response Plan 2025 (December 2024)

[*2]同上

[*3]IOM:Thailand response plan for cross-border flows from Myanmar September2024-August2025 (October 2024)

寄付金の使いみち

皆さまからいただいたご寄付は、下記のミャンマー避難民の支援活動に活用させていただきます。

・食糧、シェルター、衣類、寝具、生活用品などの物資支援

・水・衛生環境の改善および感染症対策に係る支援

・その他避難民のニーズに応じた支援

・支援活動に伴う事務局運営費

※ピースウィンズ・ジャパンの寄付金の取扱規程は下記をご参照ください。

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン寄付金等取扱規程(PDF)

※安全管理のため詳細な活動地を記載しておりません。

#グッドギビングマーク認証団体

"#Donationdeduction"

活動報告

更新日:2025/06/24

「母子支援ボランティア」育成プロジェクト、2年目を開始しました!(2025年6月24日更新)

ピースウィンズは、タイ西部のカンチャナブリ県サンクラブリ郡にて、ミャンマーから避難してきた母子を支える「母子支援ボランティア」育成プロジェクトの2年目をスタートしました。

この地域はミャンマーとの国境に位置し、紛争を逃れてきた多くの避難民が暮らしています。避難民の方々は、農村部の集落などで厳しい生活環境の中で日々を送っています。

サンクラブリ郡、活動地の風景から

観光名所として知られる「モンブリッジ」は、世界で二番目に長い木造橋とも言われており、美しい風景が広がります。

私たちが活動する村の一つもこのサンクラブリ郡にあります。村には、日々の生活と子育てに課題を抱える家族が多く暮らしています。

母子の心に寄り添う学びの場

このプロジェクトでは、母子支援ボランティアの育成に加え、母親(保護者)向けのワークショップも実施しています。内容は、以下のように幅広いテーマに及びます。

・子どもの権利や児童虐待について

・たたかずに育てる子育て方法

・育児の悩みとの向き合い方

・避妊やコミュニティーの安全

・困難な状況にある母子への支援の方法 など

ワークショップは、参加者が知識を得るだけでなく、同じ悩みを抱える仲間と語り合い、支え合える場となっています。

子どもたちにも、大切な学びを

保護者がワークショップに集中できるよう、一緒に連れてこられた子どもたちには別の場所で簡単なワークショップを実施します。「子どもの権利」や「自分を大切にすること」などを、遊びを交えながら楽しく学べるよう工夫しています。

生計と学びを両立できる工夫も

参加者がワークショップに参加することで生計活動が妨げられないよう、生活支援物資の一部として、卵や魚の缶詰などの配布も行っています。こうした支援は、日々の暮らしに追われる避難民の方々にとって大きな助けになっています。

今回、ワークショップに参加したご家庭を訪問し、普段の食事を見せていただきました。

知識が力になる——避難民に寄り添う取り組み

ミャンマーから避難してきた人々は、言語や制度の壁に直面しながらも懸命に生活を続けています。

そんな中、妊娠や出産、子育ての悩みを安心して相談できる「地域のボランティア」の存在は、大きな心の支えとなります。

ピースウィンズは、母子支援ボランティアの育成を通じて、避難民の方々の“安心のよりどころ”が少しずつ広がっていくことを目指しています。

本事業は、個人・法人の皆さまからのご寄付ならびに「日本NGO連携無償資金協力(外務省)」の助成により実施しています。

【タイ国境】母子支援ボランティアによるワークショップを開催しました(2025年2月27日更新)

ピースウィンズ・ジャパンは、タイのカンチャナブリ県サンクラブリ郡にて、母子支援ボランティアを育成する事業を実施しています。サンクラブリ郡では、長年にわたり続いたミャンマーの内戦から逃れて50年ほど前にタイ側へ避難したものの、帰還するには不安であることから長く住む人々がいます。一方で、2021年のクーデターをきっかけにミャンマーからの新たな避難民が非常に増えています。

タイという隣国では言葉も文化も生活も違い、就業にも困難があります。経済的にも厳しい状況の中、母親をはじめとする保護者はタイ語を話すことができずに、集落で孤立しながら子育てをしています。

そこで、本事業では、トレーニングを受けた母子支援ボランティアによるワークショップや相談会を開いています。母親や保護者が、育児や子どもの病気、出生届や入学といった行政手続きの方法などについて相談する機会や、母子ともに安心して生活できる環境作りのために必要な情報を提供しています。

先日のワークショップは、村人が集まれる場所が限られているため、近くの教会で行われました。狭い教会の中で大人と子どもたち、乳児が100人以上集まり、それはとてもにぎやかでした。母親や保護者は熱心に提携団体職員の話を聞いており、学ぶ意欲が見て取れました。

提携団体の職員は「ミャンマーにいた頃はまともに教育を受ける機会がなく、新しい知識や情報を得ることに喜びを感じ、学ぶ意欲が非常に強いです。」と説明してくれました。また、子育てや家族の在り方、行政の手続きなど母親や保護者にとって役立つ情報を得られるので参加者が増えているとのことでした。

ワークショップに参加している母親や保護者の方々からは、子どもを学校に通わせるようにした、しつけとして子をたたくことが少なくなったといった声が聞かれました。また、本事業で育成された母子支援ボランティアが提携団体と協力して困っている母子を行政につなげたケースもあり、本事業が目指す母子が安心して生活できる環境に少しずつ近づいてきていることを実感しました。

本事業は、個人・法人の皆さまからのご寄付ならびに「日本NGO連携無償資金協力(外務省)」の助成により実施しています。

【ミャンマー】避難生活を理由に、子どもたちの身の回りの清潔を後回しにさせたくありません(2024年7月17日更新)

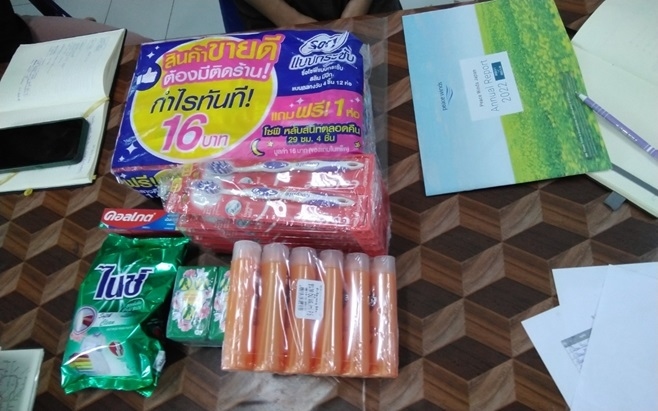

タイにあるミャンマー避難民の子どもたちが通う移民学校では、夏休みが終わりました。2024年5月中旬から学校が再開されたのに合わせて、ピースウィンズは2024年6月から、緊急支援の一環として、せっけん、歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプー、洗濯粉、生理用品などの衛生用品4カ月分を1カ月ごとに分けて届けています。

ミャンマーでの戦闘が激化するに伴って、タイ側に避難する人々が増えることから、お米などの最低限の食料は、国連機関や民間の支援団体によって単発的な支援が行われていますが、衛生用品の支援は不足しています。正確な統計はありませんが、近隣のクリニックの歯科受診件数のうち、口腔内(こうくうない)を歯磨きで清潔に保っていないことが原因の歯周病が多いことが報告されています。

今回の衛生用品の配布は、タイ現地の提携団体と話し合い、ターク県メソト郡、ポップラ郡、オンパン郡の16校、約1,500人の生徒たちを支援対象としました。これらの学校の子どもたちの親はミャンマー国内で避難生活を送っている場合やタイで出稼ぎをしている場合などさまざまなですが、親からの仕送りが無い場合や少額しかない中で寮生活をしている子どもたちが多くを占めています。

親元から通う場合でも、対象の学校のひとつでは、ゴミ集積所近くの居住区で、親たちはゴミ収集販売をしたり、また、ある学校では親が牛市場で働いたりするなどの経済的に貧しい労働者たちが住む村にあります。

活動開始前に調査した2023年12月時点からさらに戦闘が激しくなり、生徒数の合計は1,500人から2,000人以上に急増していました。私たちが現時点で用意できる数は、当初の計画通り1,500人分でしたので不足していましたが、提携団体の努力で不足の500人分はなんとかドナーが見つかったということでした。

なお、ミャンマー国での通常の学校教育は16歳までですが、ミャンマー国内の紛争や貧困のため学校に通えなかった子どもも多く、タイの移民学校に通う生徒には、年齢の高い子どもも多く含まれています。その多くはミャンマー・カレン族ですが、中にはモン族やカヤー族、チン族、カチン族、ビルマ族出身の子どももいて、民族構成は多様です。

このようにさまざまな事情で、ミャンマー各地から逃れてきた子どもたちが、タイの移民学校でなんとか生活しています。食べること、学ぶことに加えて、今回の支援によって、少しでも衛生的で、健康的な生活を送れることが期待されます。

「母子支援ボランティア」を育成するプロジェクトを開始しました(2024年6月4日更新)

ピースウィンズ・ジャパンは、タイの2カ所でミャンマー避難民への緊急人道支援を行っています。ひとつはこれまでお伝えしてきたターク県で、もうひとつはカンチャナブリ県サンクラブリ郡です。

サンクラブリ郡は、首都バンコクから北西に約300キロ、ミャンマーのカレン州、モン州と国境を接しています。正確な統計はありませんが、提携団体からの情報だと、サンクラブリ郡の人口数は約5万人、うち約3万人がミャンマー人だと言われています。

もともとこの地域にはタイの経営者によるゴム農園が多いことから、ミャンマーからの移民労働者が多くいました。加えてモン州、カレン州はミャンマー政府軍と少数民族武装勢力との間で紛争が続いてきた地域のため避難民も多くいましたが、2021年のクーデター以降、その数はさらに増加しています。このため、ピースウィンズはサンクラブリ郡でも支援活動ができないか、調査を進めてきました。

村で暮らすミャンマーの人から話を聞くと、長い人では50年ほど前にミャンマーから避難してきていました。激しい戦いがあった時に逃げて、帰国するには不安な状況が続き、そのままサンクラブリに住むことになったと言います。いまでは、その年代の人たちの子どもや孫の世代がここで育っています。

一度は希望の兆しが見えた2010年代中頃、ミャンマー国内で少数民族とミャンマー政府との和解が進み、帰還が促されましたが、もといた村に帰った人は少数だったそうです。というのも、住む家は外国の援助で再建されたものの電気は通っておらず、仕事もなく、生活の見込みが立たなかったからです。そして、2021年2月のクーデターによって、さらに避難民は増え、ミャンマーへ帰れる見通しはまた遠ざかりました。

私たちの調査の結果、こうした事情からタイ側で暮らす人々の中でも、特に若い母親たちが厳しい状況に追い込まれていることが分かりました。彼女たちは、避難先の村で身を隠して避難生活をしながら子どもたちを育てています。多くの女性は頼れる人もなく集落で孤立しており、育児や病気に関する知識がなく、タイ語ができないために生活に必要な情報が得られない苦境にあります。避難先で生まれた子どもは出産記録がないために無国籍のままで、医療受診もできない、学校に通えない、といった課題も明らかになりました。

このような状況を改善するため、ピースウィンズはタイの提携団体とともに、「母子支援ボランティア」を育成するプロジェクトを開始しました。ワークショップや相談会を開き、出生届や入学といった行政手続きの方法、予防接種を受ける時期やその方法などを具体的に分かりやすく伝えています。

母子支援ボランティアが、母親など保護者の相談に乗ったり、地域とつなぐ役割を担ったりすることで、保護者と子どもたちが安心して生活できる環境をつくることを目指しています。

ワークショップで話を聞く中で、さまざまな課題が浮き彫りとなりました。村から学校まで遠く、雨季には交通手段がなくて通えない、親が遠くの町で働くために子どもは老いた祖父母や親戚に預けられたままになっている、親が行方不明になる、家庭内暴力、だまされた末の人身売買、麻薬に染まる青年たち。こうした難しい状況の中で、子どもたちとその家族を守っていくためには地域全体の意識改革も大切です。

どのような状況であろうと、子どもたちが家族と一緒に健康に暮らし、教育により将来の選択肢を得ることは、世界共通して大事なことです。そのためのご支援をよろしくお願いします。

再び戦闘が激化。タイ側国境の町で増加する避難民の子どもたち。学校の生徒数は1.6倍に(2024年5月8日更新)

2021年2月にクーデターが起きてから、少数民族武装勢力と国軍との間で散発的に戦闘が続いていましたが、先月もまたとりわけ激しい戦闘がありました。ミャンマー国境沿いの村、タイのターク県メーソットにいるピースウィンズの日本人スタッフから、最新レポートです。

ミャンマーでの戦闘が激しくなるたび、数千人規模の人々がタイ側に流れてきます。2~3日タイ側で過ごして、戦闘が収まるとミャンマーの家に戻る人もいれば、家に帰るには遠い、あるいは家に戻ると身の危険があることなどから、そのままタイで避難生活を続ける人もいます。このようにして、戦闘のたびにタイ側にいる避難民数は、少しずつ右肩上がりに増えています。

ミャンマーとタイの国境を行き来する流動的な状況ですが、子どもには教育を受ける権利があります。また、教育機会を提供することが必要です。ミャンマーの子どもたちがタイ国内で正式な教育機関に入学することは難しいため、「移民学校(Migrant Learning Center)」と呼ばれる教育施設があります。ここに通う子どもの多くは、国境沿いの地域カレン州、カヤ州、ミャンマー北部のカチン州、チン州などから避難してきています。

ミャンマーにいる親元を離れて寮生活をする子どももいれば、家族で避難してきた村から移民学校に通ってくる子どももいます。ここで教える先生もまた、市民不服従運動に参加してミャンマーから逃れ、ほとんどボランティアで移民学校の教員をしています。2021年2月のクーデター以降、この移民学校の生徒数は、1.6倍にも増加しています。

いま、学校は夏休みです。最も暑い時期の3月~5月中旬が夏休みで、5月下旬から学校が再開されます。

私たちは学校が再開される時期にあわせて、慢性的に不足している衛生用品(せっけんや洗剤、歯磨き粉)や生理用品を子どもたちに配布できるよう、準備を進めています。

クーデターから1,000日。激化する紛争に苦しむミャンマーの移民・避難民の子どもたちとその家族を支援する活動を開始しました。(2023年11月6日更新)

2021年2月1日のミャンマークーデターから2023年10月29日で1,000日が過ぎました。現在、クーデターによる紛争は収まるどころかミャンマー国内中に広がり、生活に苦しむ人々の数は増え続けています。

ピースウィンズジャパンは、ミャンマーと接するタイ国境の町カンチャナブリ県サンクラブリ郡において、タイの現地提携団体と協力して、子どもとその母親や家族を保護支援する活動を開始しました。

サンクラブリ郡の人口は5万人ですが、その半数以上はミャンマーからの移民労働者や避難民で、2021年2月のクーデター後、その数はさらに増えています。移民・避難民の人々が生活する村は、国境近くに散在し、町から離れているため学校や病院などへのアクセスも容易ではありません。

移民・避難民の人々はタイの言葉がわからないため、ゴムプランテーションなどの季節日雇い労働者としてしか仕事に就くことができず、十分な収入を得ることもできないため、多くの人々が貧しい生活を送っています。また、言葉の問題などから村長や近隣の人たちにも助けを求めることも相談することもできず、正しい情報を得る手段もないため、出産後の行政手続きができず、子どもが無国籍になるケースもあったり、誤った方法による子育ての結果、栄養失調になる子どもも少なくありません。

このような状況を改善するため、ピースウィンズは提携団体とともに、移民・避難民の人々が暮らす村を訪問し、子どもには遊びながら学べるタイ語教室、保護者には育児や保健に関するワークショップを開催しています。

ワークショップ後も各家庭を訪問し、困っている問題などを聞き、一緒に解決策を考えたり、適切な支援を受けられる場所につなげたりなど、それぞれが必要とする支援を提供できるように努めています。

皆様の温かいご支援がミャンマーからの移民・避難民の脆弱(ぜいじゃく)な子どもたちとその家族の生活改善に役立てられます。皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

障害をもちながらも、身寄りのない子どもたちが共同生活を送る「子どもの家」(2023年9月4日更新)

2023年8月下旬、私たちはミャンマー・タイ国境の町メーソットを訪問しました。今回は、障害をもちながらも、身寄りのない子どもたちが共同生活を送る「子どもの家」についての報告です。

●「子どもの家」ができた理由

ここでは、表には出てこない長年の問題として、身寄りのない子どもたちが暮らす「子どもの家(チルドレン・ホーム)」と呼ばれる場所がいくつもあります。難民キャンプや避難所などでレイプされた結果に生まれた子ども、母親がHIV/AIDS感染症や薬物の使用などで亡くなり、身寄りがいなくなった子どもたちが暮らしています。

タイ政府による支援には限界があり、また民営でも正式に登録するのには高いハードルがあるため、現地の人々がボランティアで運営していることがほとんどです。

●難航する里親探し

私たちの日本人スタッフが訪問した「子どもの家」では、ミャンマー出身(ビルマ族やカレン族)で、障害をもつ子どもたち11人が保護されていました。子どもたちの日々の世話をしているのも、ミャンマーから避難してきたカレン族の女性です。子どもたちは学校に通えておらず、施設で自学自習をサポートしています。

「知人を頼り、地元のネットワークで里親を探しています。でも、なかなか簡単には見つかりません。」

●自立の手助けとして

この子どもの家には、菜園もありました。管理人の女性は、その理由を教えてくれました。

「障害があっても、自分たちでできることとして、野菜栽培があると思っています。」

まずは自分たちで食べるためですが、販売できれば現金収入にもつながる可能性があります。地元のボランティアの人たちや、個人の善意だけでは、どうしても限界があります。自助、共助、公助の力を合わせて、この見えない問題を解決していく必要があります。

引き続き、このYahoo!ネット募金を通じて現地の実情を報告していきます。ピースウィンズは今後、国境付近の母子支援など、活動を継続していきます。皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願いします。

引き続き支援を求めています

※当募金ページに記載の内容については、プロジェクトオーナーが責任を負っており、LINEヤフー株式会社が責任を負うものではありません。詳しくは免責事項をご覧ください。

※本ページの「プロジェクト概要」「活動報告」「寄付金の使いみち」に掲載のリンクは、外部サイトに移動します。

- 寄付総額

- 1,179,317 円

- 寄付人数

- 1,403 人

- 現在の継続寄付人数:2 人

- 毎月の継続的な応援が大きな支えになります。

※寄付をするには Yahoo! JAPAN IDの取得(無料)が必要です。

PayPayで1円から寄付できます。※期間限定ポイントはご利用いただけません。 クレジットカードで100円から寄付できます。 Vポイントを使って1ポイントから寄付できます。

プロジェクトオーナー

![[認定特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1643364389/f6268b40-8021-11ec-8384-0946c169651a.jpeg?q=75&w=680)

認定NPO法人ピースウィンズ ・ジャパンは、日本に本部を置き、国内外で紛争や災害、貧困など人為的な要因による人道危機や生活の危機にさらされた人々を支援する国際NGOです。大西健丞により1996年に設立され、世界各地に支援を届け続けています。

ピースウィンズが運営する、医療を軸とした災害緊急支援プロジェクト「空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"」は、国内外の災害被災地にいち早く駆けつけ、専門的な支援活動を行っています。

日本国内での社会課題の解決を目的とした活動にも力を入れており、地域活性化や子ども支援、犬や猫の殺処分ゼロを目指した動物の保護・譲渡活動などに取り組んでいます。

領収書発行について

このプロジェクトでは1回3,000円以上の寄付から領収書の発行が可能です。

※クレジットカードでの寄付に限ります。詳しくはヘルプページをご参照ください。

団体のプライバシーポリシー

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンのプライバシーポリシーは、https://peace-winds.org/privacyをご覧ください。

なお、Yahoo!ネット募金に関し、LINEヤフー株式会社より提供を受けた個人情報については、次の目的の範囲においてのみ利用します。

・寄付金に関する領収書の送付(当団体がYahoo!ネット募金での寄付者に対して領収書発行を行う場合)

![[社会から孤立する若者の「働く」と「働き続ける」を応援する]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1656649203/149f6870-f8f5-11ec-9b35-b743a6291f5f.jpeg?q=75&w=360)

![[まだ本を知らないアジアの子どもたちのために]の画像](https://s.yimg.jp/images/donation/detail/723004/main.jpg?q=75&w=360)

![[ロヒンギャ難民支援(ピースウィンズ・ジャパン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1727846716/b4e006b0-807e-11ef-8535-632467103116.jpeg?q=75&w=360)

![[【ミャンマー緊急支援】内戦で医療を受けられない子供たちを支援]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1688431625/4c006630-1a04-11ee-a363-c138c29f71c7.jpeg?q=75&w=360)

![[#すべての人にホームを 新型コロナによるホームレス化を予防(Homedoor)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/5213/5213001/646d9f1b.jpg?q=75&w=360)

Facebookコメントで寄付先への応援をお願いします

記入された応援のコメントは、寄付先団体およびYahoo!ネット募金の広報・宣伝活動(記者会見やプレスリリースでのご紹介等を含む)に 使用させていただく場合がございます。

ご了承の上、コメントを記載いただきますようお願いいたします。(2020年9月23日追記)

※本コメント機能はMeta Platforms Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してLINEヤフー株式会社は一切の責任を負いません。