令和6年能登半島地震緊急支援(災害NGO結)

寄付受付開始日:2024/08/02

- 領収書なし

![[令和6年能登半島地震緊急支援(災害NGO結)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1724287123/e28c5df0-601e-11ef-98ed-c71fa63f1156.jpeg?q=75&w=1100)

災害NGO結

プロジェクト概要

更新日:2024/12/27

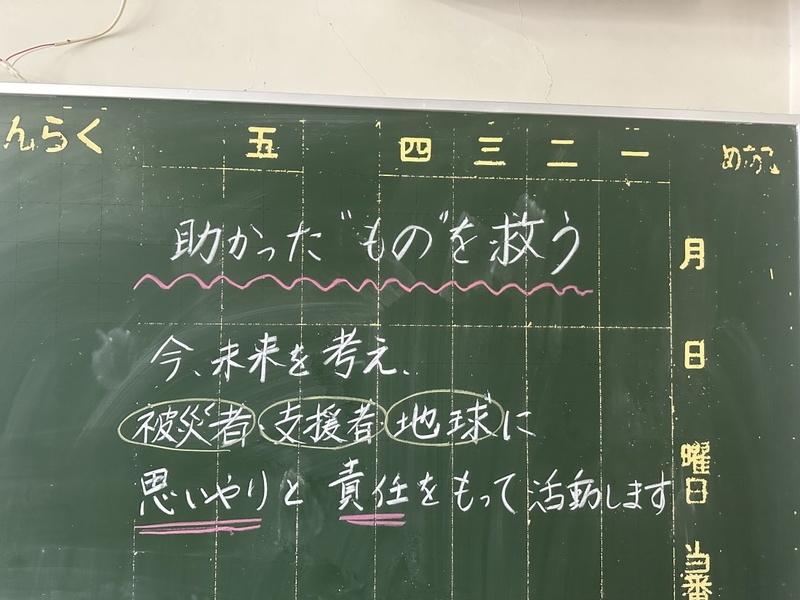

「助かったものを救う」

2024年元日に揺れた北陸地方。被災地にばかりいる私たちでも、まさか、と思いました。

特に奥能登半島まで入ってみると、その被害の大きさに再び驚きました。

これはたくさんのものが失われる被害だと感じました。

人の命だけでなく、家財、産業、地域コミュニティー、まちなみ、など。

復旧が少しずつ始まった今でも、少しずつ失われるものがあるし、守れるものもあります。

崩れた家の中の貴重品や、遠方に避難した人が多い地域のつながりや、大きな被害を受けた地域で暮らし続ける人たちの心など。

せっかく大きな被害を乗り越えたもの、それをできるだけ救いたい。

だからこそ、今未来を考え、被災者支援者地球に思いやりと責任を持つ、を軸に活動しています。

半島地形、もともとの高齢化など、いろいろな課題が甚大な被害に絡まって、課題は膨れるばかりでもあります。

災害NGO結としての力はわずかです。その分、2011年から13年ほど、いろいろな被災地の最前線で活動してきたノウハウを活かしながら、つながっている仲間たちと連携しながら、毎日現場や一人ひとりと向き合いながら、できるだけ地域と一緒に前に進むお手伝いができればと思っています。

【能登半島地震】広域支援ベースにしぎしの活動紹介1(外部動画サイト)

【能登半島地震】広域支援ベース活動紹介2災害支援の1日(外部動画サイト)

【能登半島地震】広域支援ベースにしぎしの活動3松波酒造の復旧(外部動画サイト)

SNSにて、毎日報告をしています。被災地の最新の様子は、下記からご覧ください!

Instagram

X

Facebook

<寄付受付期間延長のお知らせ>

高齢者率の増加や人口減少の加速により、地域内での助け合いが難しい状況が広がっています。また、地震による甚大な被害に加えて、2024年9月の水害で二重に被害を受けた地域も多くあります。水害対応に人手が集中し、地震の復旧対応にも影響が生まれています。そのような中、仮設住宅や在宅避難者への寄り添いを目的に、サロンやワークショップなどの活動を展開しています。

また、長期的に支援を続けることで、多くの個人や団体、企業、大学などから協力を得ながら、地域に根差した息の長い支援活動の基盤を構築しています。これらの取り組みを継続するためには、引き続き皆さまの温かいご支援が必要なため、寄付受付期間を延長いたします。(2024年11月26日更新)

寄付金の使いみち

みなさまからいただいた寄付金は、令和6年能登半島地震で助かったものを救うために以下のような活用をさせていただきます。

1.専門家派遣、スタッフ派遣

日常ではない被災地での対応は、一つひとつがイレギュラーで難しい対応も多くあります。医療・福祉・土木・建築、それらの支援調整など全てにおいて専門知識+被災地での経験が必要です。人が鍵になる現場ばかりだからこそ、そうした人への人件費や旅費交通費などへあてさせていただきます。

2.燃料費

被災地域が広いほど、走り回る距離も長くなります。一日で50キロほど走る時も。最前線で活躍する重機やダンプ、各現場までの移動車両、どこにどんな被害があるかくまなく地域を回るバイクなど、一つの災害でもたくさんの車両を活用するため、そうした費用に当てさせていただきます。

3.復旧に必要な備品、消耗品費

支援活動に必要な資機材、消耗品の購入費用に活用します。事務用品や、電動工具、掃除道具、熱中症対策用品、炊き出しサロン経費など。

4.拠点運営費

大きな災害ほど、たくさんの支援の手が必要ですが、同時にそうした人の滞在場所も必要です。全国各地からボランティアとして来てくれる一人ひとりの負担が軽くなれば、3日の滞在が1週間になるなど、長期的な支援につながります。ボランティアの活動を支える拠点設置や運営に関わる経費、光熱費や通信費などにあてさせていただきます。(ボランティアやスタッフの飲食費は含みません)

5.創造的な支援実施経費

被害を受けたマイナスの状態から、マイナスを埋める復旧活動だけでは、復興は難しい場合があります。時には、住民の方が被災を受け止め前向きになれるような事業、被災地域の関係人口を増やすための取り組みなど、被災地にあった創造的な仕掛けが必要な時があります。地域と一緒に前に一歩進むための事業経費に活用します。

ご寄付のうち、最大5%を管理運営費として活用させていただく場合があります。また、当該活動に必要な経費以上のご寄付を頂戴した場合は、その後の被災地支援でも活用させていただきます。

"#2024notopeninsulaearthquake"

活動情報

更新日:2025/07/10

能登半島地震支援 2025年6月30日から7月6日(2025年7月10日更新)

今週は、能登半島で350年ほどの歴史がある伝統行事である「あばれ祭り」が2025年7月4日、5日の2日にわたり行われました。昨年は震災の影響で参加のできなかった地区もありましたが、今年はすべての地区が参加することができ、町に活気があふれていました。

また、震災後から営業ができていなかったお店が、おにぎりやお弁当の販売を再開されたりと、少しずつ、でも確かに前へ進んでいく姿を間近で見せていただき、とても嬉しく思います。日々の活動や皆様からのご支援が、こうして能登の方々の一歩につながっていると感じられた1週間となりました。今週もたくさんの応援、ご支援ありがとうございました。

2025年5月報告はこちら

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

2025年3月

2025年4月

能登半島地震支援 2025年6月23日から29日(2025年7月2日更新)

今週もたくさんの方にご協力いただきながら、現場での活動をはじめ、知る・寄り添う・伝える活動まで幅広く活動させていただくことができました。輪島市の被災地を巡るツアーへの参加や、土砂出しや家財出しを通して住民さんの大切なものや思い出を守っていくお手伝いをさせて頂きました。また、週末には講演にお呼び頂いたりイベント出店などもさせていただき、今の能登のことを伝える活動ができました。

2025年5月報告はこちら

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

2025年3月

2025年4月

能登半島地震支援 2025年6月16日から22日(2025年6月27日更新)

この週もたくさんの方に参加いただきました。ブロック塀の撤去は技術系ボランティアの方と一般ボランティアの方が協力して作業していただきました。

また、解体するお宅から使用できる畳を取り出して必要としているところへお届けします。

2025年5月報告はこちら

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

2025年3月

2025年4月

能登半島地震支援 2025年5月レポート(2025年6月12日更新)

2025年5月も全国からの温かいご支援により、能登半島地震など被災地での活動を継続できました。物資提供やボランティア参加、本当にありがとうございます。

ガッパロックス参加

2025年5月10・11日開催の「ガッパロックス」では、被災地で活動する団体の紹介やグッズ販売支援を行い、地元の自立を後押しする重要性を再認識しました。

地域活動の支援

人口減少が進む中、土砂出しや草刈り、田植えなど地域活動の継続に力を入れています。今後も地元の方々と共に取り組んでいきます。

たまり場町野ベース

町野町に地域の方などの交流の場「たまり場町野ベース」を設置。住民と共にイベントを運営し、「助っ人」も募集中です。

これらの活動は、地域の再生に向けた大切な一歩です。参加・応援を希望される方は、公式サイトやSNSで最新情報をご確認ください。

さらに詳しい内容は、災害NGO結 5月活動報告より

2025年5月報告はこちら

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

2025年3月

2025年4月

能登半島地震支援 2025年4月レポート(2025年6月11日更新)

桜が散り、春の訪れとともに迎えた2025年4月。新年度が始まり、地域にもさまざまな変化と動きが見られました。

特に、水害で被災した幼稚園の復旧工事が完了し、不要になったコンテナの移動も行われるなど、復旧に向けた取り組みが一歩前進しました。春の息吹とともに、地域の活動も本格的に再開しています。

【家庭菜園と自然の恵み】

多くのボランティアの支えにより、家庭菜園の再生が進んでいます。住民の皆さんがそれぞれ畑作業に取り組む姿も見られ、地域に活気が戻りつつあります。奥能登では山菜や海藻の収穫も始まり、自然の恵みと地域のたくましさを実感する機会となりました。

【受け入れサポート】

2025年4月も多くの支援活動が行われました。

ANAのボランティアツアーでは、大阪からの参加者が奥能登に滞在し、1日目は活動、2日目は観光を通じて地域と関わりました。

味の素グループの支援では、東京や三重から約70名が参加し、家庭菜園や道の駅の清掃、家財搬出などに尽力してくださいました。

静岡県旅館組合とのスタディーツアーでは、被災地の現状や再建に向けた課題について、旅館経営者などと意見交換を行い、参加者にとって学びの多い時間となりました。

今後も、防災やまちづくりに関する学びを深めながら、支援活動を継続していきます。

【ゴールデンウィークに向けた準備】

2025年4月中旬からは、ゴールデンウィークに向けた準備が進められました。

田植え準備として、地域の方々と共に水路の整備や畦(あぜ)塗りなどを実施。協力の大切さと収穫への期待を感じる作業でした。

道の駅千枚田の再開準備では、地震以来初となる営業に向けて、清掃や整備作業をボランティアと共に進めました。

コンテナの移動も行い、今後の地域コミュニティー支援に向けた集いの場の整備に取り組んでいます。

さらに詳しい内容は、災害NGO結 5月活動報告より

2025年4月報告はこちら

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

2025年3月

能登半島地震支援 2025年3月レポート(2025年6月5日更新)

2025年3月、復興支援活動は新たな段階に入り、七尾市の旧西岸小学校から輪島市へと拠点の移行を進めています。広域支援を終えるにあたり、全国から集まった支援者約70名とともに校舎内の清掃を実施し、感謝と交流のひとときを共有しました。来年度は、輪島市内の門前町・町野町を中心に活動を展開する予定です。

また、珠洲市・輪島市・能登町の子どもたちを富山のスキー場に招待する支援イベントや、千枚田の復旧作業にも取り組みました。地域の笑顔が少しずつ戻る様子に、私たち自身も励まされています。

さらに、東京・神奈川・千葉などでも講演や研修を行い、これまでの経験を共有することで支援の輪を広げています。こうした活動は、能登で日々支えてくれている仲間の存在があってこそ実現しています。

災害NGO結は今後も地域の方々と共に復興に努めてまいります。引き続きのご支援をよろしくお願い申し上げます。

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

2025年3月

能登半島地震支援 2025年2月レポート(2025年3月10日更新)

「例年通り」くらいではありますが、2025年2月に入ってからまとまった雪が数回。

雪で地震や水害の復旧対応もできないため、気になっているおうちなどを訪問しつつ、雪かきのお手伝い。

本来雪が降る能登では「自分で雪かきできなければ自宅での生活はできない」

しかし、地震で旦那さんが亡くなってしまって例年通りの雪かきができないおうちも。地震や水害の影響で、お手伝いが必要な場所が少し増えたのかもしれません。

各地の公民館や集会所などをお借りして、サロンをしています。

みんなで作ったことがないものを作ったり、住民さんの中から先生になってもらってワイワイ作ったり、楽しい雰囲気で集まる場になっています。

こうした場では材料費という形で、参加者の方にも少し負担をお願いすることもあり、支援を受け入れ慣れし過ぎている部分もあるので、「支援を受ける」だけの形からは少しずつ変えていきたいと思っています。

半年レポートはこちら(PDF)

2024年1年レポートはこちら

【毎月の活動レポート】

2024年4月

2024年5月

2024年6月

2024年7月

2024年8月

2024年9月

2024年11月

2025年1月

2025年2月

※当募金ページに記載の内容については、プロジェクトオーナーが責任を負っており、LINEヤフー株式会社が責任を負うものではありません。詳しくは免責事項をご覧ください。

※本ページの「プロジェクト概要」「活動情報」「寄付金の使いみち」に掲載のリンクは、外部サイトに移動します。

- 寄付総額

- 854,458 円

- 残り日数

- あと 14 日

- 2025/08/02 18:00 まで

- 寄付人数

- 930 人

※寄付をするには Yahoo! JAPAN IDの取得(無料)が必要です。

PayPay残高(PayPayマネー)で1円から寄付できます。 クレジットカードで100円から寄付できます。 Vポイントを使って1ポイントから寄付できます。

プロジェクトオーナー

![[災害NGO結]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1721953806/34f63960-4ae6-11ef-a56c-9f042fdf1805.jpeg?q=75&w=680)

2011年の東日本大震災以降、全国30カ所以上の被災地で復旧復興のお手伝いをしてきました。その経験を元にして、「被災地にどんな被害が広がり、何が課題なのか、どんな支援が必要なのか?」被害の見極めと支援の見立てを得意としています。

毎回被災地の課題ごとに、活動のスタイルを変えながら、被災地にとって何が一番良いか? を考えながら、被災地で地域を支える方を支える活動をしています。

被災地で活動して分かったことは、「自然災害は社会課題の入口」だということ。災害が普段隠れている課題を浮き彫りにします。被災地の復旧支援とともに、環境問題・高齢化問題・子どもの貧困など、いろんなことを自分ごとに捉えられるようになればいいなと思っています。

領収書発行について

このプロジェクトでは領収書の発行をおこなっておりません。

![[2024年石川県能登半島地震 緊急支援 (ピースボート災害支援センター)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1704246071/2c644430-a9d9-11ee-869e-21e2bab93658.jpeg?q=75&w=360)

![[【2024年能登半島地震・豪雨】緊急復興子ども支援にご協力ください (セーブ・ザ・チルドレン)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1740449288/5b336230-f31d-11ef-aa7c-c9b76f6836f3.jpeg?q=75&w=360)

![[【令和6年能登半島地震】軽トラック・乗用車などの無償貸出支援(日本カーシェアリング協会)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1704247602/bce53020-a9dc-11ee-a149-0325dff5ee25.jpeg?q=75&w=360)

![[能登に寄り添い続ける復興を目指して「能登とともに基金」(ほくりくみらい基金)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1735203494/8a69c4d0-c367-11ef-87b4-516fc7126364.jpeg?q=75&w=360)

![[令和6年能登半島地震 こども食堂応援基金(全国こども食堂支援センター・むすびえ)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1718779711/f0ef7b50-2e07-11ef-bc24-0bb18a2aed95.jpeg?q=75&w=360)

Facebookコメントで寄付先への応援をお願いします

記入された応援のコメントは、寄付先団体およびYahoo!ネット募金の広報・宣伝活動(記者会見やプレスリリースでのご紹介等を含む)に 使用させていただく場合がございます。

ご了承の上、コメントを記載いただきますようお願いいたします。(2020年9月23日追記)

※本コメント機能はMeta Platforms Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してLINEヤフー株式会社は一切の責任を負いません。