日本から「子どもの孤立」をなくしたい! 子どもと寄り添う優しい大人の育成プログラムの全国展開をご支援ください!

寄付受付開始日:2019/08/05

- 領収書なし

![[日本から「子どもの孤立」をなくしたい! 子どもと寄り添う優しい大人の育成プログラムの全国展開をご支援ください!]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1654492070/9ccef600-e556-11ec-bec8-b9b25e5c9923.jpeg?q=75&w=1100)

NPO法人PIECES

プロジェクト概要

更新日:2025/02/05

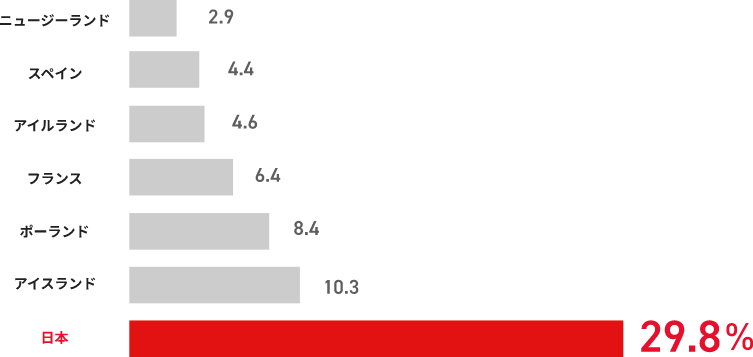

10人に3人の子どもが感じる孤独感

貧困、いじめ、虐待など、子どもを取り巻く社会問題の背景にあるのが「子どもの孤立」です。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、いま、状況はさらに深刻なものとなっています。

自分は孤独だと感じる子どもの割合(%)

“An overview of child well-being in rich countries”, UNICEF Innocenti Research Centre, 2003 より作成

心が孤立した状態の子どもたちは、安心できる場や人へのアクセスを欠いた状態にあります。その背景にあるのは、危機が起きる前や医療や福祉が必要な時に、「助けを求められるつながりが身近にない」という課題です。

必要なのは、親でも友だちでも先生でもない「市民」という他者の存在

私たちは子どもの孤立が深まる前に、地域の中で子どもを見守り、子どもに寄り添う市民を増やすためのプログラム「Citizenship for Children(CforC)」を実施しています。ちょっとした困りごとがあった時、気軽に頼って相談できる市民が子どもの周りに存在することを目指しています。

2016年からプログラムを開始し、これまでに150名以上が参加。ここから地域で子どもに寄り添う多様なプロジェクトが生まれました。

地域の100人に1人、子どものために活動する市民を増やしたい。

私たちは、誰もが子どもの生きる環境をつくる市民だと考えています。子ども110番の家のように、子どもたちがいつでも頼れる市民が地域にいる状況を作るためには、より多くの人にプログラムを届ける必要があります。

子どもたちが孤立しない地域をつくるために、ぜひご寄付で活動を応援してください。

寄付金の使いみち

みなさまからいただいたご寄付は、子どもの孤立が深まる前に、地域の中で子どもを見守り、子どもに寄り添う市民を増やすためのプログラム「Citizenship for Children(CforC)」運営のために、大切に使わせていただきます。

例えば150万円で、約10人のプログラム修了生を輩出できます。

CforC詳細についてはこちら

事業の詳細や活動報告は、公式ホームページでもご確認いただけます。

"#lifeline"

"#StopChildAbuse"

活動情報

更新日:2025/07/04

PIECES設立9周年記念! 公式テーマソング「ひとかけ」ができました。(2025年7月4日更新)

私たちは2025年6月22日に設立9周年を迎えました。これまでたくさんの方々とともに、市民性の醸成に取り組んでこれたことを嬉しく思います。

PIECESの設立9周年を記念し、ボカロP・歌い手出身のコンポーザー2名で結成された音楽ユニット"relier"(ルリエ)が、公式テーマソング「ひとかけ」を制作してくださいました。

各音楽ストアで配信しているほか、PIECESのYouTubeチャンネルにてオリジナルMVの公開していますので、ぜひお聴きください。

《楽曲に込めた想い》

一人ひとりの小さな一歩を応援する曲

この楽曲は一人ひとりの小さな一歩を応援する曲です。

困った誰かが目の前にいた時、スッと手を差し伸ばしたいと思いながらも、忙しさや自分のことで手一杯になりできない日がある。実際に行動してみても、想像していたものとは違う相手の反応が返ってくることも日常生活の中では起こりうる。そして後ろめたさを持ったり、どうすれば良かったのだろうと戸惑うこともあります。

でも、その想いを持ち続けることが、未来へつながっていく。誰かの行動が他の誰かを勇気づけ、誰かが見守ってくれていて自分は1人ではないと思わせてくれる。そういった世界観を描き、「明日、一歩踏み出してみよう」と思えたら嬉しいです。

2024年の活動をまとめたアニュアルレポートを作成しました。(2025年6月20日更新)

2024年度の活動をまとめたアニュアルレポート2024-2025が完成しました。

2024年度は、設立から約8年間代表を務めてきた小澤いぶきから、斎典道へと代表のバトンが継承されるという大きな変化の年になりました。本当に多くの皆さんの応援・ご協力のおかげで活動を進めることができました。心から感謝申し上げます。

日頃なかなかお伝えしきれない活動の様子を少しでもお届けできればと思っていますので、ぜひご覧ください。

アニュアルレポートPDF版(PDF)

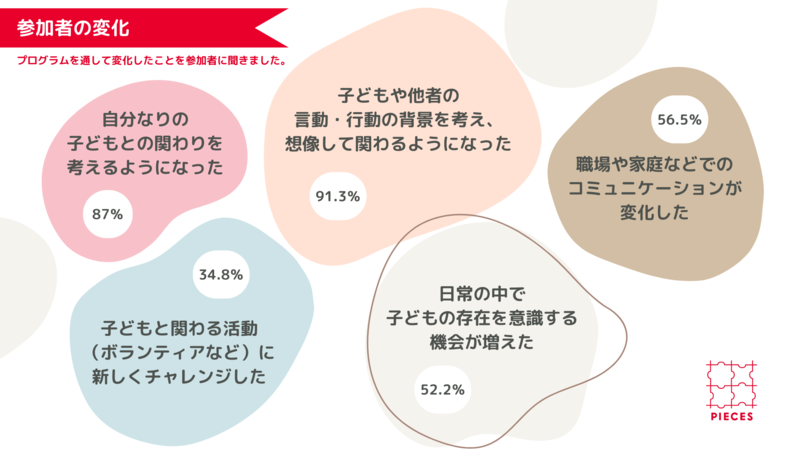

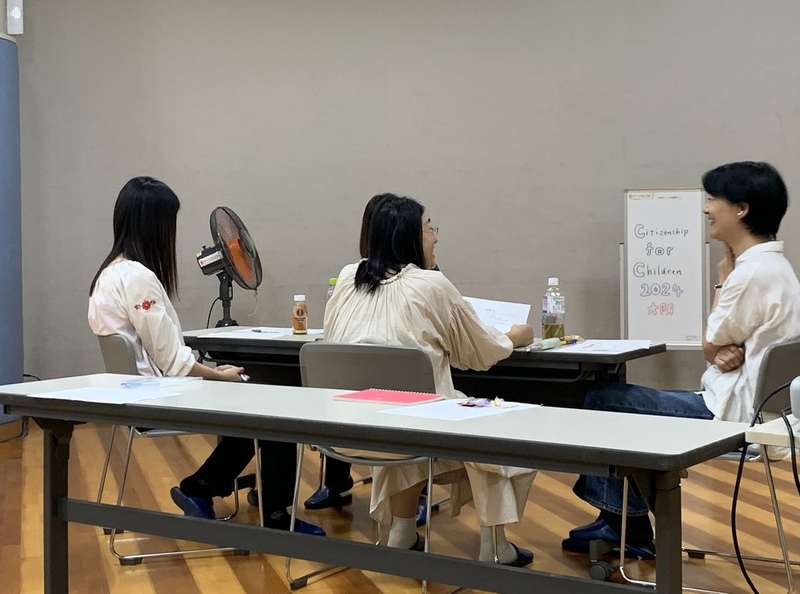

CforC2024 全コース終了しました! |CforC2024レポート(2025年4月15日更新)

●子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムCitizenship for Children2024

「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムです。

今年度のCforC2024は26名(基礎コース2名、探求コース11名、動画コース13名)にご参加いただき、2024年3月末をもって無事全コースが終了しました。

●半年間の学びを経た参加者の声

・自分では物事に対してフラットに見ている方だと思っていたが、自分の価値観を押し付けてしまっていることも多々あり、それを自覚できた。

・一見、ネガティブに思える自分の反応、感情的な言動にも、私の願いが根本にあることに気付き、自分をいとおしく感じるようになった。

・無意識に目の前のことに対して、自分がどうにかしなければというような背負う気持ちが心のどこかにあった気がするが、それが和らいだように思う。私も資源の一つと、いい意味で力が抜けた。

・資源性のワークで、自分にできること、他者にできることがそれぞれ異なり、そこまで背負わなくても自分にできることをやれば良いのだと感じることができたことが大きい。

・プログラム構成がしっかりと丁寧に組まれていて、長時間にもかかわらず最後まで充実した時間を過ごすことができた。

・子どものために特別に何かをしなくてはいけないという訳ではなく、何気ない日常での在り方を大事にしようと思うようになった。

CforC探求コースでは「リフレクション」という、自分と他者(子ども)との関りを振り返るワークも毎月行っていました。このワークがこれまで気づかなかった自分自身の願いや価値観に向き合わせてくれたと、1on1(スタッフと参加者との面談)で話してくれる人もいました。

プログラムの最後は笑顔で記念撮影! 半年間ともに学びあった仲間と、お互いにねぎらいあいながら新たなスタートを切った2024修了生のみなさん。

プログラムは終了しましたが、これからもつながりあい、一緒に市民性を広げていく仲間であることに変わりはありません。今後ともよろしくお願いいたします!

CforCプログラムは2025年度も開催予定です。今年度のプログラム開始にあたり、現在スタッフ一同準備を進めています。関心を寄せてくださった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。お待ちしています。

「子どもの孤立を防ぐ、コミュニティーのつくり方」|CforC2024レポート(2025年3月5日更新)

●子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムCitizenship for Children2024

「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムです。

今回は、NPO法人ハンズオン埼玉理事の西川正さんを講師にお招きしておこなった「講師を囲む会」と「ゼミ活動」についてご報告します。

●講師を囲む会

「子どもの孤立を防ぐ、コミュニティーのつくり方 〜なぜそこには『つながり』が生まれるのか? 〜」

講師:西川正さん(NPO法人ハンズオン埼玉)

Part.1 遊ぶと学ぶの場づくり

Part.2 対談1~つながりが生まれる場のデザイン~

Part.3 対談2~“with 子ども”のコミュニティー~

当日は、人と人との自然で対等なつながりが生まれるために講師の西川さんが大切にしていること、サービス化するのではなく参加者と運営側の境界線を薄くし共に作り上げていくことなど、興味深いお話をたくさんお聞きしました。

終了後に寄せられた、参加者から寄せられた感想を一部ご紹介します。

・「もめ続ける」という言葉がとても印象的でした! もめている状態ってそのことに注視しているのでバランスを取れていたりしますね。大人にどのように理解してもらうか、という話もありましたが、双方対話ができることが必須だと思います。みんな争いを避けたいので枠を作ろうとしますね。保護者さんとフラットな関係性を作り続けることは大切です。それを認識しました。

・「with子ども」は手間がかかりますが、そういう想いを持った大人を増やすためにはどうしたらよいのでしょうか?

・どういう場でも、あらかじめ仲良くなっておく(関係性を作っておく)ことってとても大切なんだなと改めて感じました。

「もめ続ける」「with 子ども」など西川さんらしさが詰まったワードは、新たな気づきや視点となって参加者の中に浸透していくように感じました。

きっと西川さんのエッセンスが、参加者の周りにいる子どもたちにもじわじわと広がっていくのではないでしょうか。

●ゼミ活動

探求コース第2回目のゼミは2024年12月14日にオンラインで行われました。テーマは【「子どもたちと自分たちにとって優しい間」をデザインするとはどういうことか? を探求する】です。

まず、ある子ども(Aちゃん)の例から読み取れる、または想像できるAちゃんの強み(ストレングス)や困りごと(ニーズ)をグループ全員であげていきました。

その後、前回のゼミのワークであがっていた参加者それぞれの資源性(得意・好きなこと、誇れる経験、人に感謝された経験など)をかけ合わせると、Aちゃんと一緒にこんなことができるかもしれないと、クリエイティブな発想やアイデアを膨らませました。

そして、その発想やアイデアの背景にある参加者のAちゃんへの願いを見つめてみたり、わたしたちがAちゃんに与えるだけでなく、Aちゃんが他者に与える側に立つにはどんな工夫ができるか? またこのアイデアに名前をつけるとしたら? と想いを巡らせました。

ファシリテーターとして参加していた私自身も、参加者の皆さんのAちゃんに対する温かなまなざしやすてきな資源性が掛け合わさって、彩りや個性豊かなアイデアがたくさん生まれていくところを肌で感じられ、ワクワクしながらその場に居ることができました。

●リフレクションワーク

この日はゼミの後、リフレクションを行いました。リフレクションでは発表者が、事前にプロセスレコードと呼ばれる記録シートを記入します。

子どもとの一場面を切り取って、その時の自分や子どもの行動・言動を時系列に振り返り、感じていたことや気づきなどを書き起こします。そのシートをもとに、スタッフや参加者から生まれてきた問いを投げかけてみたり、その行動・言動の背景には何があるのか想いをはせてみたり、「わたしだったらこういう風にするかも」など新たな視点から語ってみたり……。

言葉で表現するのは難しいのですが、発表者の内面の深いところに潜り込んでいくような、リフレクションならではの独特な空気感があります。

今回発表者として参加していた方の感想を一部ご紹介します。

・優しさがさく裂した日でした! リフレクションは思いの外、突き刺さるものがありますね~完全に忘れていた昔の傷まで降りていけました……(悪い意味ではないですよ。でも何も知らないトップバッターでよかった!)。自分自身の認識が変わりました。変わったところで子どもたちと関わるのが楽しみです。

・子どもと関わる中で自分がどういう姿でいたいのか、奥底に眠っている自分もわからなかった価値観(想い?)が降りてきました。本当はこういう関係性でいたいんだよな、と気付き、涙がポロポロでしたが、この場面を持ってきてこの価値観に気付けてよかったなと思います。

私もプロセスレコードの文面のみでは決してわからなかった、発表者の子どもに対する願いや祈りのようなものに辿(たど)り着けたような気がしたり、過去がどのような軌跡を描いて今につながっているのかなどを想像し、葛藤したり心が揺さぶられたりして、熱いものが込み上げてくるような感覚がありました。とてもすてきな時間をくださった参加者の方に感謝しています。

CforCは参加者やスタッフの垣根を曖昧なものにし、共に与え合い、そして受けとり合い、新たなものが生まれていく場であると再認識したような一日でした。

参加者の姿や言葉にエンパワメントされることも多々あります。プログラムも終盤に差し掛かってきました。これからもCforC2024は子どもにとっても、自分にとっても心地よい「優しい間」を探求していきます。

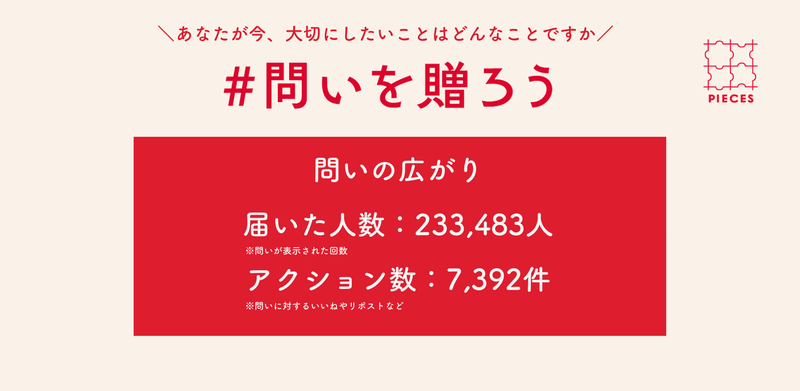

#問いを贈ろう2024 にご参加いただき、ありがとうございました!(2025年2月5日更新)

PIECESから贈る15の「問い」を通じて自分や他者、未来に想いをはせ、より良い社会を目指すきっかけをつくる#問いを贈ろうキャンペーン。2024年12月2日から12月20日までの3週間、多くの方にご参加いただき、本当にありがとうございました。

異なる私たち一人ひとりが大切にされている、そんな社会は誰かがつくる確固たる正解ではなく、ふと感じる違和感や、私たちが受け取る願いや問いから、始まっていく。

そんな想いからキャンペーンを開始し、今年で4年目となりました。

「問い」を通じて自分や他者、未来に想いをはせる、その想像力の先に、誰もが大切にされる社会があると、私たちは信じています。

これからも日々の暮らしの中で感じる「問い」を大切にしていけたらと思います。

●問いの広がり

「問い」に対するアクション(いいねやリポスト、コメントなど)の数で、自分や社会、未来に対する関心の広がりを測りました。

●参加者の声

・心の中のことに合う言葉を探す時間をいただけました。

・普段モヤモヤの感情で収めてしまうものをしっかり言語化する機会だった。

・自分の願いを知りたいなーと思っていたところにとても良い機会をいただきました!「日常を愛する」という願いにたどりついたところです。

・日頃考えることのないような問いの答えを考えることで、自分の中にある願いや思いに気付くことができました。自分との対話をする貴重な体験となりました。夏休み期間に子どもバージョンがあったら、子どもと一緒にやってみたいです。

・自分と世界社会をみつめなおす、問題もいいところもわかる機会・体験。当たり前は当たり前じゃないことなどもわかったりしました。

・自分と向き合い、他者とも向き合いながら一緒に前を向く時間になりました。

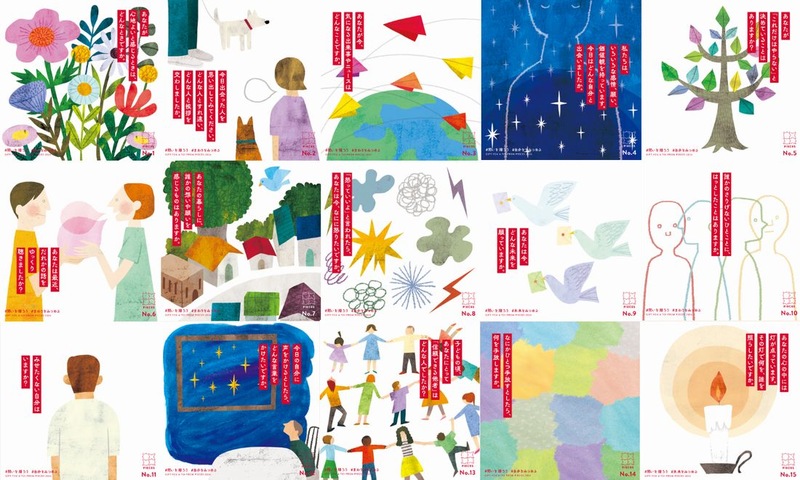

●PIECESが贈った15の「問い」

「問い」は、PIECESが全国で展開している市民性醸成プログラム「Citizenship for Children」で長年培ってきた問いかけやリフレクションのエッセンスを凝縮させたものです。

今年は「自分をみつめる」を起点に、「他者」や「未来」に思いをはせる問いをご用意しました。

自分の中にある「願い」や「価値観」をみつめ、うけとめる。

慌ただしい日々の中で、「自分をみつめる」ことは簡単なことではないかもしれません。

ついしまってしまう自分の感情やその奥にあるたくさんの願い。

未来は、今を生きる私たちの願いや行動から紡がれていきます。

尊厳ある一人の人として、自分に純粋な関心を向けることは、自分も他者も大切にされる社会への一歩になると、私たちは思っています。

PIECESが贈る15の問いが、自分自身と対話するきっかけになっていたら幸いです。

また今回は、さまざまな分野で活躍する【19名】の方々からも、問いのお返事をいただきました。

ご賛同いただいき、お返事をくださったみなさま、本当にありがとうございました。

「問い」やみなさんのお返事などはこちらからご覧いただけます。

●「問いを贈ろう」に込めた想い

私たちが生きる社会には「正解」がないからこそ、問いを持つこと、問い続けることが大切です。

そして自分や他者の「願い」をみつめたり、社会をさまざまな視点でみつめたり、地域や社会で起きていることを自分につなげて考えたりするためには、リフレクティブな姿勢が必要だと私たちは思っています。

問いを通じて、自分自身と対話をする。自分の中にある「願い」や「価値観」「大切にしたいこと」に出会い、社会の中で「自分はどうあるか」を考えるきっかけをつくりたい。そんな想いから、今年も問いを贈ろうキャンペーンをお届けしました。

未来は、今を生きる私たちの「願い」や「行動」から紡がれていきます。「私たちはどんな社会に暮らしたいのか、子どもたちに、次の時代に何をバトンしていくのか」、そんな風に「問い」を持ち続けること、向き合い続けること、そして一人ひとりが願う社会を、これからも皆さんと共に育んでいきたいと思っています。

CforC2024基礎コース期間終了、プログラムは後半へ!(2025年1月8日更新)

「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムです。

今回は、基礎コース期間の最後である第2回目(2024年10月16日:講師を囲む会/2024年10月19日:対面ゼミ)について報告します。

▼講師を囲む会(第2回)

参加者には、事前に2つの講座動画を視聴してきてもらいました。

「子どもたちの“生きづらさ”に心を寄せる〜孤立する子どもたちが本当に求めているものとは?~」

講師:山下仁子さん(NPO法人ビーンズふくしま)

1.講師紹介/ビーンズふくしまの活動紹介

2.子どもたちのいま

3.対談1~人権擁護の実践とは~

4.対談2~子どもとの関わりで大切にすること~

「子どもへの“支援”を問い直す~プレーパークでの実践に学ぶ「子どもとともにいる」関わり~」

講師:神林俊一さん(一般社団法人プレーワーカーズ/一般社団法人TOKYOPLAY/世田谷区 外遊び推進員)

1.講師紹介/子どもにとっての遊びとは

2.あそび場での実践~東北・世田谷を中心に~

3.対談1~子どもと“ともにある”実践とは~

4.対談2~関わりのカタチ~

「講師を囲む会」では、講師に正解を求める場ではないことを前提に、質疑応答と対話を行っています。参加者は、講師の豊富な経験から生まれる見解や思いを聞いて、それらを自問自答したり仲間と話しあって自分の糧にします。この日も、ふたりの講師と参加者の、熱くて深い対話は、放課後(任意参加の延長タイム)まで続きました。

参加者から寄せられた感想

人の痛みにたくさん向き合われてきた講師のお2人は、「うまく共感して、相手の欲しい言葉を的確に伝えようとされる人」ではなく、むしろすごくリアリスティックな人だと感じました。私がなんとかせねばという熱い使命感よりも、できないことがあって当然だよねという割り切りを持っておられることが印象的でした。しかし、それは決して諦めや思考停止ではなく、悩み続け、問い続けるというスタンスであって、すごくすてきだなあと感じました。

▼ゼミ活動

2024年10月19日は、東京と大阪の2つの会場で行う対面ゼミでした。何回かのプログラムを経て、心なしか初回よりもリラックスした表情で参加者、スタッフ、修了生スタッフ(ピアサポ)が集合。「「こころで応える」を体感する」をテーマに次の内容を行いました。

・子どもとともにいる関わりのワーク~「支援」ではなく「関わり」について深める~

・グループワーク~「子どもの声を聴く」「子どもとともにいる」~

・「こころで応える」インプット

・ペアワーク(15の問いをお互いに投げかけてこたえる)

グループワークでは、神林さんの講義動画に登場した、「子どもが受け取っていたもの・その周囲にいた大人のまなざし」について思いをはせて発表しました。参加者それぞれが思う「支援ではない関わり」を共有し気づきあう、豊かな時間になりました。

ペアワークは、「最近の子どもとのやりとりに感じた、小さなモヤモヤや悩み」について、相手から問われる15の問いに基づいて順番に話すというものです。相手と自分の言動だけでなく、その背景や思いについて問われることで、自分だけでは気づかなかった願いや大切にしている価値観に触れることができました。

・参加者の感想 かんちゃん(探求コース)

昨日のワークでは、その行動や言葉の裏にある「思い」「感情」は? と問われることが何度もあったのですが、すぐに言葉で表すことが難しかったです。「なんとなく、もやっとした」とか、「嫌な気分」とかいう感じは自覚があるのですが、深く考えてみると、いろんな種類の感情の言葉で自分や子どもの内面を表現できるというのが、発見でした。

「自分の思い、子どもの思いに意識を向ける」ことが日常生活の中でもできたらいいなと思っています。

それと、CforCのクラスでは、参加者がフラットな感じで話せるのが、すごく心地いいと思います。「こんなこと言ったら、どう思われるかな?」と思ったり、「言った後のことを考えると、面倒くさいから、まあ、意見言わんでもいいか。」と思ったりすることも、生活の中でもよくあります。CforCで味わった心地よさを他の場面にも広げていけたらとも思いました。

CforC2024もいよいよ後半。今後は、より参加者の実践とプログラムが呼応するような内容になっていきます。それにともない、参加者が、CforCに参加したことで感じるようになったことや、これまでの自分にはなかった新しい視点を自覚する場面が増え、一人ひとりの毎日が一層豊かになったらいいなと思っています。

#問いを贈ろう2024、今年は年末にはじまります。(2024年12月2日更新)

異なる私たち一人ひとりが大切にされている、そんな社会は誰かがつくる確固たる正解ではなく、ふと感じる違和感や、私たちが受け取る願いや問いからはじまっていく。

そんな想いから、PIECESでは2021年から「問いを贈ろう」キャンペーンを行っています。これまでに累計60万人に「問い」を届け、10,000件以上のアクションが生まれました。

今年は2024年12月2日から12月20日までの期間、PIECESからあなたへ、15個の問いを贈ります。

「問い」を通じて、自分をみつめ、願いをうけとり、未来に想いをはせてみませんか。

【キャンペーン期間】

20243年12月2日~12月20日

【キャンペーン特設サイト】

#問いを贈ろう2024

【参加方法】

期間中、PIECESの公式Xから「問い」を贈ります。

問いを受け取りお返事をしたり、誰かのお返事にいいねをしたり、みなさんのアクションでキャンペーンを広げてください。

(1) PIECESのXをフォローする

(2) 月~金に発信される「問い」に答える(問いのポストを引用リポストする)

(3) 周りの人に問いを贈る(問いのポストにいいね、シェア、リポストする)

*********

異なる一人ひとりが大切にされ、ともに生きる-

そんな社会は「想像すること」からはじまります。

想像すること。

それは、この世界を共にする自分や他者、そして未来に想いをはせること。

「問い」を通じて、自分を想い、あの人を想う。

その営みが、ともに生きる一人ひとりが大切にされる今をはぐくみ、今よりすこしだけ、優しくてあったかい未来につながると思うから。

*********

CforC2024基礎コース・探求コースがスタートしました! |CforCレポート(2024年10月4日更新)

子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムCitizenship for Children2024

「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するプログラムです。

今年度の募集広報期間を経て、CforC2024は基礎コース3名、探求コース10名、動画コース6名にご参加いただき、プログラムをスタートしました!

初回は2024年9月18日に講師を囲む会、2024年9月21日に対面ゼミを実施しました。

●講師を囲む会

参加者には、事前に2つの講座動画を視聴してきてもらいました。

「子どもの発達と心のケア ~児童精神科医の視点からみえる、子どもたちの今〜」

講師:小澤いぶきさん(NPO法人PIECESファウンダー/一般社団法人Everybeing共同代表/児童精神科医/こども家庭庁アドバイザー)

1.子どもを取り巻く現状

2.子どもの発達の基盤となる安心・信頼の醸成

3.子どもの発達に影響するもの

4.子どもが子どもでいられる社会であるために

「わたしたちの中にある「市民性」を見つめる」

講師:斎典道さん(NPO法人PIECES代表理事/ソーシャルワーカー)

1.なぜいま、「市民性」なのか?

2.市民性の発揮と「優しい間」の創出

2つの講座を通して、子どもを取り巻く環境についてさまざまな角度から学ぶことができました。そのうえで、子どもにとって安心できる関わりはなにか、ひとりの人としてなにができるのかという問いが生まれたように感じています。

質問に対する講師からのコメントも、正解の提示ではなくひとつの視点として、講師と参加者との対話が繰り広げられました。今回は少人数だったため、一人ひとりの声を聴きながら、対話していくことで自分の価値観が揺さぶられたり、さまざまな感情が生まれていく、とても豊かな時間となりました。

●ゼミ活動

2024年9月21日は、東京と大阪の2つの会場で参加者が対面で丸1日集まり、ゼミ活動を行いました。今年度のゼミ活動は、東京クラスは10名、大阪クラスは3名の参加者と、それぞれ修了生やプロボノといったピアサポで、同時間帯に2会場で同じプログラムを行うという初めての試みです。

第1回目のゼミは「学びあいの土台をつくる」をテーマに次の内容を行いました。

・安心・安全な環境づくりのワーク

・お互いを知り、“学び合い実践するコミュニティー”の基盤をつくるため、CforCにたどり着くまでのストーリーを語る

・市民性のメガネをかけながら、街歩き

・自分自身や自分の周囲に既にある価値観のメガネ

昨年(2023年)まではオンラインで行っていたプログラムですが、今回は少人数での対面開催ということで、発する言葉だけでなくその人のしぐさや行動や様子など、一人ひとりの存在をリアルに感じることができました。今後みんなで過ごしていくプログラム期間がとても楽しみになりました。

参加者の感想 うっちー(探求コース)

他の参加者の方がどのような過程をたどってCforCにたどり着かれたのかをみんなで輪になり、語り合うパートが印象的でした。

相手の立場になって考えることを示す「他者の靴を履く」という言葉がありますが、皆さん一人一人のストーリーをお聞きして、聞く前と比べて皆さんから発させる言葉の背景が少しだけ見えるような気がしました。それもまた主観的解釈にすぎないとはいえ、分かりやすく見える人の振る舞いだけでなく、その人の価値観・願いの部分まで知って初めて「他者の靴を履くこと」ができるのであってその行為は決して容易くはないのだなと実感しました。

他者の立場に立つという行為は相当な相手への関心やオープンな相互コミュニケーションが無ければ真の意味では達成されてないと思っていたので、やっぱりそうだよなぁと納得させられました。相手の立場に立とうと考えたその時に、自分が相手の価値観や願いまでを考慮した上で考えられているのか(色眼鏡をかけてしまっていないか)を意識していきたいと思います。

CforC2024では今後も、さまざまなフィールドで子どもと関わる実践者や専門家の方を講師に招き、参加者同士の対話やワークを通して、子どもと自分にとっての心地よいあり方をみんなで探していきます。

夏休み明け、子どもたちの「こころの声」に耳を傾ける(2024年8月27日更新)

2023年の小中高校生の自殺者数は513人と、統計がある1980年以降で最多となった2022年から高止まりしていることが厚生労働省より発表されています。

特に、夏休みなど長期の休み明けは、子どもたちがさまざまな感情を抱き、不安定になりやすい時期です。

18歳以下の子どもの自殺は長期休業明けに増える傾向があるとして、文部科学省や厚生労働省は注意を呼びかけています。

子どもたちの安全な環境と選択をつくるのは社会の責任でもあります。

子どもたちは私たちのすぐ隣で暮らしており、私たちのふるまいや関わりは、子どもたちの暮らしに影響を与えているからこそ、子どもを尊厳ある一人の人としてみつめ、子どもの「こころの声」に耳を傾け、子どもと共にある社会と日常を育んでいくくことが大切です。

以下コラムでは、子どもたちに表れる「からだのサイン」「こころのサイン」や、サインを見つけたときに子どもたちとコミュニケーションを取る上で大切なことを紹介しています。

ぜひ参考にしてみてください。

【コラム】夏休み明け、子どもたちの「こころの声」に耳を傾ける

事故や災害が起きたときのケアについて~子ども「心」のケアの視点から~(2024年8月14日更新)

みなさま、九州地方で大きな地震がありましたが、ご無事でしょうか。

夏休み中ということもあり、交通機関への影響などを受けている方も多いのではないでしょうか。

地震や災害が起こったとき、私たちのこころは、身体と同じようにさまざまな反応が現れることがあります。その反応は、危機に対する自然な反応だといわれています。

PIECESのファウンダーである小澤(一般社団法人Everybeing 共同代表)が執筆したnoteには、災害時にどのような反応が起こるか、またその時のケアなどのヒントが掲載されています。

ぜひ参考までにご覧いただけますと幸いです。

--------

事故や災害が起きたときのケアについて~子ども「心」のケアの視点から~Ibuki Ozawa

--------

暑い日が続きますので、熱中症にどうかお気をつけください。

皆さまがどうか少しでもご無事で過ごせますよう。

たくさんの方に届きますように。

NPO法人PIECES/一般社団法人Everybeing

2023年の活動をまとめたアニュアルレポートを作成しました。(2024年7月18日更新)

2023年度の活動をまとめたアニュアルレポート2023-2024が完成しました。

2023年度はともに活動する仲間が多く加わり、対話を重ねた1年でした。事業部門の柱の一つに啓発活動「Cultivate Citizenship」が加わったほか、CforCコンソーシアムも本格的に始動しました。

みなさまとともに進めてきたPIECESのさまざまな取り組みをぜひご覧ください。

また、今年はじめての試みとして、アニュアルレポートの内容により気軽に触れていただけるよう、耳で聞いていただける音声版アニュアルレポートを作成しました。通勤や家事の間にぜひお聞きください。

アニュアルレポートPDF版(PDF)

アニュアルレポート音声版(外部動画サイト)

CforCプログラム2023「実践コース」が終了しました。(2024年6月27日更新)

「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。

Citizenship for Children(CforC)は、そんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するオンラインプログラムです。

CforCプログラム2023は、2024年1月末をもって無事終了し、その中から希望者5名が地域で自分らしいアクションをしていく「実践コース」に進みました。

実践コースでは伴走ミーティングや研修、対話を通じて、2024年5月に実践者ひとりひとりが下記のようなアクションを行いました。

◆ホッとできる集会所@福岡の自宅&カフェ

◆交流が生まれるフリー駄弁り場@東京

◆社会と私の"いい"を見直すダイアログ@東京

◆フラワーバンク~子どもと地域が花でつながる仕組み作り~@新潟

◆自分の悩みや思いを安心して表現できる対話の場@滋賀

今期5名の参加者はお互いの進捗(しんちょく)を気にかけたり、なにか悩んだり困ったことがあれば、助けを求めたり、励まし合ったり、思いを同じくする仲間として、ともにエンパワーメントし合っていたことがとても印象的でした。

実践コース参加者の感想

「安心できる場つくり、多様な個性を認める場つくりは自分自身にとっても必要な場所でした。自分のその思いや願いを表現することで、共感してくれる人が共に『優しい間』をつくるために動いてくれました。その事が嬉しかったです!」

今回2024年5月にプログラムの最終回となる全体での対話の時間を終えて、今年度の実践コースが無事に終了しました。

今後、実践コースの参加者たちは自身でアクションを続けていくことになります。

引き続き、迷いや不安を抱えながらも、その葛藤をお互いに共有し、高め合いながら、少しずつともに優しい間を広げていけたらと思っています。

CforC2023から生まれた優しい間(2024年5月13日更新)

子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するオンラインプログラム Citizenship for Children 2023。

「支援者」ではなく「ひとりの人」として子どもに関わりたいと思うからこそ生まれる、迷いや葛藤。CforCはそんな願いや気持ちを持つ人たちが集い、子どもと自分にとっての心地よいあり方をともに学び、実践するオンラインプログラムです。

2023年8月から開始したCforCプログラム2023は、たくさんの方々に支えられ2024年1月末をもって無事終了し、現在は地域で実践的なアクションを行う「実践コース」に進んでいます。

実践コースでは、実践者なりの優しい間を地域で実践していく第一歩を踏み出すために、研修・対話を通じて伴走しています。自分の願いと届けたい相手の願いの重なるところにまなざしを向けながら、場をひらくためのステップを歩んでいます。

CforC2023実践者のみなさんのアクションプラン

◆ホッとできる集会所@福岡の自宅&カフェ

◆交流が生まれるフリー駄弁り場@東京

◆社会と私の"いい"を見直すダイアログ@東京

◆フラワーバンク~子どもと地域が花でつながる仕組み作り~@新潟

◆自分の悩みや思いを安心して表現できる対話の場@滋賀

2024年4月にはアクションプランをより良いものにしていくための実践会議を行い、さまざまな立場で活動をされているゲストの皆さんから実践者に向けて、温かいメッセージをもらいました。

「PDCAだとどんどんアクションが縮小していっちゃうんですけど、AR循環といって、興味持ってアクションしてリフレクションするっていうのがおすすめです。わくわくしてやっていくうちに、ひいては面白い人たちが面白い人を集めていきますし、すてきな場になっていくんじゃないかなと思うので。「わくわくドライブ」でやっていくのが結局一番大事かなと思います。」

守本陽一さん(一般社団法人ケアと暮らしの編集社代表理事/医師)

「居心地のよい場をつくるためには、まずは自分が居心地が良くないとつらいと思うんですよ。居心地がいい場所創りたい、楽しいことやりたい、人とつながりたい、っていうことが目的になっている人がいるけど、やっぱり自分の中にそういう雰囲気が入っているっていうことが大事なのかなっていうところをもう一回確認できるともっと伝わりやすくなるのかなって思いました。」

永田夏来さん(兵庫教育大學 准教授(専門:家族社会学))

PIECESの活動に心を寄せ関わってくださるみなさんのおかげで、今年もまた優しい間が広がろうとしています。今後とも応援お願いします。

※当募金ページに記載の内容については、プロジェクトオーナーが責任を負っており、LINEヤフー株式会社が責任を負うものではありません。詳しくは免責事項をご覧ください。

※本ページの「プロジェクト概要」「活動情報」「寄付金の使いみち」に掲載のリンクは、外部サイトに移動します。

- 寄付総額

- 1,954,722 円

- 寄付人数

- 4,294 人

- 現在の継続寄付人数:21 人

- 毎月の継続的な応援が大きな支えになります。

※寄付をするには Yahoo! JAPAN IDの取得(無料)が必要です。

PayPay残高(PayPayマネー)で1円から寄付できます。 クレジットカードで100円から寄付できます。 Vポイントを使って1ポイントから寄付できます。

プロジェクトオーナー

![[NPO法人PIECES]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1654070467/fe460d30-e180-11ec-999a-ed54368860e4.jpeg?q=75&w=680)

NPO法人PIECESは、子どものメンタルケアを専門にする児童精神科医の小澤を中心に、2016年に設立。

子どもたちの生きる世界が寛容になることを目指してさまざまな環境に生きる子どもたちの周りに「優しい間」を生む市民性醸成事業を展開。

貧困、虐待、不登校など子どもたちの困難が解消され、子どもが子どもでいられる地域が全国にひろがることを目指しています。

領収書発行について

このプロジェクトでは領収書の発行をおこなっておりません。

![[病気の子どもとその家族のために ドナルド・マクドナルド・ハウス募金]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/a8d90bc24293ee296da64e8129278b0b.jpg?q=75&w=360)

![[ 「あしなが奨学金」親を亡くした子どもの進学を支える]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1710486284/4d96bf30-e29a-11ee-846e-9baa4b0d3cbb.jpeg?q=75&w=360)

![[日本の経験で世界130万人の命を救いたい! 肝炎プロジェクト]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1749544145/f85a82f0-45d4-11f0-882e-ab9799348c4a.jpeg?q=75&w=360)

![[虐待リスクのある子どもたちが安心して過ごせる居場所を守りたい]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1750220544/d5bd1aa0-4bfb-11f0-8340-c75bf245ddc1.jpeg?q=75&w=360)

![[【ビルマ/ミャンマー地震】被災後の生活を支えるために (日本国際ボランティアセンター)]の画像](https://donation-pctr.c.yimg.jp/dk/donation/projects/1749632255/1e3bd7d0-46a2-11f0-9754-d198b51cc7c8.jpeg?q=75&w=360)

Facebookコメントで寄付先への応援をお願いします

記入された応援のコメントは、寄付先団体およびYahoo!ネット募金の広報・宣伝活動(記者会見やプレスリリースでのご紹介等を含む)に 使用させていただく場合がございます。

ご了承の上、コメントを記載いただきますようお願いいたします。(2020年9月23日追記)

※本コメント機能はMeta Platforms Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対してLINEヤフー株式会社は一切の責任を負いません。